Freud et le Surréalisme : Quand l’art explore l’inconscient

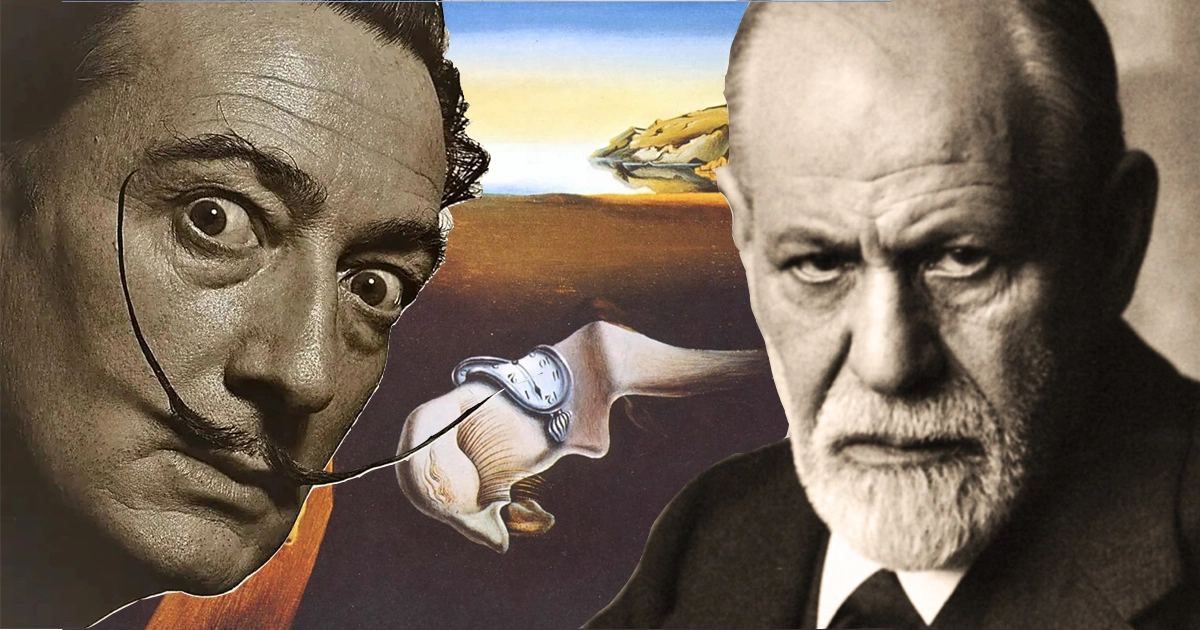

Et si les œuvres hypnotiques de Salvador Dalí ou les rêves peints par René Magritte n’étaient que la pointe émergée de l’iceberg de notre inconscient ? Au début du XXe siècle, le mouvement surréaliste a révolutionné l’art en explorant les profondeurs de l’esprit humain, s’inspirant directement des théories de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Mais comment Freud, un médecin viennois, a-t-il influencé des artistes comme Dalí, Magritte ou André Breton ? Et en quoi le surréalisme a-t-il transformé notre compréhension de l’art et de la psyché ?

Dans cet article, nous analysons les liens fascinants entre le surréalisme et Freud. Vous découvrirez comment les concepts freudiens comme l’inconscient, les rêves et la libre association ont inspiré des techniques artistiques révolutionnaires, telles que l’écriture automatique ou les cadavres exquis. Nous analyserons également des œuvres emblématiques de Dalí, Magritte et Ernst, et explorerons l’héritage de ce mouvement dans la culture moderne, du cinéma de David Lynch à l’art contemporain. Prêt à explorer les frontières entre l’art et l’inconscient ? Commençons ce voyage ensemble.

Freud et la découverte de l’inconscient

Au tournant du XXe siècle, Sigmund Freud, médecin et neurologue autrichien, bouleverse notre compréhension de l’esprit humain avec sa théorie de l’inconscient. Selon lui, notre psyché est un iceberg qui flotte sur la surface d’un océan : la partie visible, la conscience, n’est qu’une infime portion de ce qui se cache sous la surface. L’inconscient, quant à lui, est un réservoir de désirs refoulés, de souvenirs oubliés et de pulsions profondes qui influencent nos pensées, nos émotions et nos comportements sans que nous en soyons conscients.

L’une des découvertes les plus marquantes de Freud est le rôle des rêves comme « voie royale » vers l’inconscient. Dans son ouvrage L’Interprétation des rêves (1899), il explique que les rêves sont des expressions symboliques de nos désirs et de nos conflits intérieurs. Pour Freud, décrypter ces symboles permet de mieux comprendre nos motivations cachées et de guérir certaines souffrances psychologiques.

Une autre méthode clé de la psychanalyse freudienne est la libre association. Cette technique qui consiste à laisser le patient exprimer librement ses pensées, sans censure ni jugement, afin de faire émerger des souvenirs ou des émotions refoulés. Pour les surréalistes, cette approche deviendra une source d’inspiration majeure, et la clef de voute de leurs travaux, notamment à travers l’écriture automatique.

L’Histoire de la psychologie s’accorde à dire que Freud a ouvert ainsi une nouvelle fenêtre sur l’esprit humain, révélant un monde intérieur riche et complexe. Ces idées révolutionnaires ne tarderont pas à influencer des artistes avides d’explorer les frontières de la créativité, et celles de la raison.

Le surréalisme : un art inspiré par l’inconscient

Né dans les années 1920, le surréalisme est bien plus qu’un mouvement artistique : c’est une révolution culturelle qui cherche à libérer l’esprit des chaînes de la raison et de la logique. Inspirés par les théories de Freud, les surréalistes voient dans l’inconscient une source inépuisable de créativité et de vérité.

André Breton, poète et écrivain français, est considéré comme le père du surréalisme. Né en 1896, il s’est imposé comme le chef de file de ce mouvement en publiant le Manifeste du surréalisme en 1924, un texte fondateur qui définit les principes et les ambitions du groupe. Breton voyait dans le surréalisme une manière de libérer l’esprit humain des contraintes de la raison et de la logique, en explorant les forces créatives de l’inconscient. Fasciné par les théories de Freud, il a encouragé les artistes à puiser dans leurs rêves, leurs désirs et leurs pulsions pour créer des œuvres révolutionnaires.

Dans son manifeste, Breton écrit : « Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d’associations négligées jusqu’à là, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. » Breton et ses contemporains s’emparent des concepts freudiens pour créer des œuvres qui défient les conventions et invitent à une plongée dans l’inconnu.

Parmi les techniques surréalistes les plus emblématiques, on trouve :

- L’écriture automatique : Cette méthode consiste à écrire sans réfléchir, en laissant les mots jaillir librement, comme dans un état de transe. L’objectif est de contourner la censure de la conscience pour révéler les pensées profondes de l’inconscient.

- Les cadavres exquis : sont un jeu collectif inventé par les surréalistes dans les années 1920. Le principe est simple, chaque participant écrit un mot ou dessine une partie d’une image sur une feuille, puis la plie pour cacher sa contribution avant de la passer à la personne suivante. Une fois la feuille dépliée, le résultat est une phrase ou une image surprenante, souvent absurde et poétique, créée sans contrôle conscient. Ce jeu incarne l’esprit du surréalisme en libérant la créativité de la raison et en laissant place à l’inattendu.

- L’exploration des rêves : Les surréalistes s’inspirent des théories freudiennes sur les rêves pour créer des univers oniriques, peuplés d’images étranges et symboliques. Des artistes comme Salvador Dalí ou Max Ernst transforment leurs rêves en peintures hypnotiques, où le temps, l’espace et la logique semblent se dissoudre.

En somme, le surréalisme est une invitation à explorer les frontières de l’esprit, à laisser libre cours à l’imagination et à accepter l’étrangeté comme une partie essentielle de l’être humain. Grâce à Freud, les surréalistes ont trouvé une nouvelle manière de voir et de créer, ouvrant la voie à une révolution artistique sans précédent.

Exemples d’artistes surréalistes influencés par Freud

« Dalí, Magritte, Ernst : des œuvres imprégnées de psychanalyse »

Le surréalisme a donné naissance à des artistes visionnaires qui ont transformé les théories de Freud en images fascinantes et énigmatiques. Parmi eux, Salvador Dalí, René Magritte et Max Ernst ont exploré les profondeurs de l’inconscient à travers des œuvres marquantes.

Salvador Dalí est sans doute l’artiste surréaliste le plus célèbre, et son œuvre est profondément marquée par les concepts freudiens. Dans des tableaux comme La Persistance de la mémoire (1931), Dalí explore des thèmes comme le temps, la mémoire et les rêves. Les montres molles, symbole iconique de cette œuvre, évoquent la fluidité du temps et la fragilité de la réalité, des idées chères à Freud. Dalí lui-même a rencontré Freud en 1938 et admirait sa capacité à décrypter les symboles oniriques. Ses peintures, peuplées d’éléments étranges et symboliques, sont comme des fenêtres ouvertes sur l’inconscient.

René Magritte, quant à lui, joue avec les notions de représentation et de langage, des thèmes qui résonnent avec les idées freudiennes sur les symboles et l’inconscient. Dans La Trahison des images (1929), où il peint une pipe accompagnée de la légende « Ceci n’est pas une pipe », il remet en question la réalité perçue et la signification des objets. Ses œuvres, souvent peuplées d’objets décontextualisés et de juxtapositions surprenantes, invitent le spectateur à explorer les limites de la pensée rationnelle.

Max Ernst, de son côté, s’est distingué par ses techniques novatrices comme le frottage et le grattage, qui libèrent l’inconscient et donnent naissance à des formes imprévues. Ses œuvres, comme L’Éléphant de Célébes (1921) ou La Forêt (1927), témoignent d’une fascination pour les rêves, les mythes et les pulsions profondes. En s’appuyant sur des processus créatifs automatiques, il illustre la force de l’inconscient dans la création artistique.

Ces artistes, chacun à leur manière, ont transformé les idées de Freud en œuvres d’art qui continuent de fasciner et d’inspirer. Leur héritage témoigne de la puissance de l’alliance entre psychanalyse et créativité, une alliance qui a redéfini les frontières de l’art moderne.

Si les surréalistes ont été profondément influencés par les théories de Freud, la relation entre le père de la psychanalyse et ce mouvement artistique n’a pas toujours été harmonieuse. Freud, bien qu’intrigué par l’intérêt des surréalistes pour ses travaux, restait sceptique quant à leur utilisation de la psychanalyse dans l’art. Pour lui, la psychanalyse était avant tout une science, un outil pour comprendre et soigner les troubles mentaux, et non une source d’inspiration artistique.

En 1938, André Breton organise une rencontre entre Freud et Salvador Dalí à Londres. Dalí, enthousiaste à l’idée de rencontrer son idole, espérait une validation de son travail par Freud. Cependant, ce dernier s’est montré réservé, voire distant. Dans une lettre à Breton, Freud écrit : « Je dois avouer que je suis enclin à considérer les surréalistes comme des fous complets, disons à 95 %, comme des alcooliques purs. » Cette déclaration illustre bien son ambivalence : bien qu’il admire le talent de Dalí, il reste sceptique quant à l’utilisation de ses théories dans le domaine artistique.

Les surréalistes, de leur côté, admiraient Freud mais n’hésitaient pas à réinterpréter ses idées pour servir leur vision artistique. Pour eux, la psychanalyse n’était pas seulement un outil scientifique, mais une clé pour libérer l’imagination et explorer les frontières de l’esprit. Breton voyait dans le surréalisme une manière de « résoudre les contradictions entre le rêve et la réalité », une ambition qui dépassait le cadre strict de la psychanalyse freudienne.

L’héritage du surréalisme et de Freud dans la culture moderne

Plus d’un siècle après leur émergence, le surréalisme et les théories de Freud continuent de marquer notre culture moderne. Leur héritage se retrouve dans des domaines aussi variés que le cinéma, la littérature, l’art contemporain, et même la publicité.

Dans le cinéma, des réalisateurs comme David Lynch (Mulholland Drive, Twin Peaks) ou Alejandro Jodorowsky (El Topo, La Montagne sacrée) reprennent les codes du surréalisme pour explorer les méandres de l’inconscient. Leurs films, souvent peuplés de symboles oniriques et de récits non linéaires, invitent le spectateur à interpréter les images comme on interprète un rêve. Lynch, en particulier, est souvent comparé à Dalí pour son utilisation de l’étrange et de l’absurde.

L’art contemporain, lui aussi, perpétue l’esprit du surréalisme. Des artistes comme Banksy ou Yayoi Kusama s’inspirent de cette esthétique pour créer des œuvres qui défient les conventions et questionnent la réalité. Banksy, avec ses œuvres street art souvent satiriques et énigmatiques, utilise l’absurde pour provoquer la réflexion. Kusama, quant à elle, plonge le spectateur dans des univers hypnotiques, comme ses célèbres Infinity Rooms, qui évoquent l’infini et l’inconscient.

La culture populaire n’échappe pas non plus à cette influence, que ce soit dans les clips musicaux ou les jeux vidéo. Par exemple, le clip Sledgehammer de Peter Gabriel, réalisé par Aardman Animations, est un hommage visuel au surréalisme, avec ses images étranges et symboliques. De même, des jeux vidéo comme Psychonauts ou Silent Hillexplorent des thèmes psychanalytiques, comme les traumatismes refoulés ou les mondes oniriques.

Même la publicité s’est emparée des techniques surréalistes pour capter l’attention du public. Des campagnes mondialement connues utilisent des images décalées et symboliques pour évoquer des émotions ou des désirs inconscients, s’inspirant directement des idées de Freud sur les pulsions et les symboles.

En somme, l’héritage du surréalisme et de Freud est partout autour de nous. Que ce soit dans un film, une œuvre d’art, ou même une publicité, leur influence continue de nous inviter à explorer les frontières de l’inconscient et à remettre en question notre perception de la réalité. Comme l’écrivait André Breton : « Le surréalisme est le rayonnement d’une pensée qui se libère. » Et cette libération, visiblement, n’a pas de fin.

Le surréalisme et Freud ont révolutionné notre manière de voir l’art, l’esprit et la réalité. En explorant les profondeurs de l’inconscient, les surréalistes ont créé des œuvres qui défient la logique et invitent à une plongée dans l’inconnu. Freud, bien que sceptique face à l’utilisation artistique de ses théories, a fourni les outils conceptuels pour cette exploration. Aujourd’hui, leur héritage perdure dans le cinéma, l’art contemporain, et même la culture populaire, prouvant que la quête de libération de l’esprit est intemporelle.

Références

Freud, S. (1967). L’interprétation des rêves (1899), trad. I. Meyerson, Paris, puf.

Dell’Aria, A. (2017). Yayoi Kusama: Infinity Mirrors.

Breton, A. (2020). Manifeste du surréalisme: 1924. le Bleu du ciel.

Dalí, S. (1975). Persistance de la mémoire. Shorewood.

Magritte, R. (2015). La trahison des images. 1929. Oil on canvas, 23(3), 4.

Lynch, D., Badalamenti, A., & Sweeney, M. (2002). Mulholland drive. Concorde Home Entertainment.

Applin, J. (2012). Yayoi Kusama: Infinity mirror room-Phalli’s field. MIT Press.

Amine Lahhab

Réalisateur

Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.

License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.

DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.