Quand la forme du crâne dictait le destin : La véritable histoire de la phrénologie

À une époque où la science s’efforçait encore de percer les mystères du cerveau, une idée aussi audacieuse que séduisante prit racine. Et si la forme du crâne révélait le caractère et l’intelligence d’un individu ? À la fin du XVIIIe siècle, le médecin allemand Franz Joseph Gall avance une hypothèse qui va marquer durablement l’histoire de la neuropsychologie. Selon lui, nos capacités intellectuelles, nos traits de caractère et même nos penchants criminels seraient inscrits en relief sur notre boîte crânienne. Ce postulat, qui allait devenir la phrénologie, suscita un engouement immédiat, porté par l’espoir qu’enfin, la science puisse décoder les mystères de l’âme humaine. Mais cette fascination pour les bosses du crâne n’est pas née dans le vide. Avant Gall, des siècles de réflexions philosophiques et scientifiques avaient préparé le terrain.

L’héritage des anciens

Depuis l’Antiquité, les penseurs s’interrogent sur l’origine de la pensée et des émotions. Aristote, par exemple, attribuait au cœur le siège de l’intelligence, tandis que Galien, en disséquant des animaux, pressentait déjà que certaines parties du cerveau pourraient être impliquées dans des fonctions spécifiques. Ces idées persistent jusqu’à la Renaissance, époque où l’anatomie humaine fait un bond en avant grâce aux dissections réalisées par André Vésale. Mais c’est au XVIIe siècle que la réflexion prend un tournant décisif avec Descartes et sa théorie dualiste, selon laquelle l’âme et le corps sont distincts, reliés par un mystérieux point de jonction : la glande pinéale. Pourtant, malgré ces avancées, l’idée que les pensées et émotions puissent être localisées dans le cerveau reste floue. Il faut attendre le XVIIIe siècle et l’essor du matérialisme pour que la recherche s’oriente vers une approche plus mécaniste. On commence à voir le cerveau non plus comme une masse informe, mais comme une machine composée de différentes parties ayant chacune un rôle précis.

C’est dans ce contexte que Franz Joseph Gall s’inscrit. Il radicalise l’intuition de ses prédécesseurs en affirmant que le cerveau est composé de multiples organes indépendants, chacun associé à une fonction spécifique : la mémoire, la bienveillance, l’agressivité, la spiritualité… Selon lui, ces zones se développent différemment selon les individus, exerçant une pression sur l’intérieur du crâne et créant ainsi des reliefs visibles en surface. Autrement dit, un simple examen tactile de la boîte crânienne permettrait de lire dans l’âme humaine comme dans un livre ouvert.

Pour rendre cette théorie plus accessible et convaincante, Gall et son élève Johann Spurzheim conçoivent des cartes phrénologiques, des schémas détaillés du crâne humain où chaque zone est associée à une fonction mentale spécifique. Ces cartes reposent sur une subdivision rigoureuse du cerveau, qui est censé contenir 27 organes cérébraux selon Gall. Chaque région est reliée à une capacité intellectuelle, émotionnelle ou comportementale précise, comme le langage, l’amour parental, le courage, l’ingéniosité ou encore l’instinct destructeur.

Pour rendre cette théorie plus accessible et convaincante, Gall et son élève Johann Spurzheim conçoivent des cartes phrénologiques, des schémas détaillés du crâne humain où chaque zone est associée à une fonction mentale spécifique.

Ces cartes deviennent rapidement des outils centraux pour les praticiens de la phrénologie. Le succès de ces cartes ne tient pas seulement à leur aspect pédagogique, mais aussi à leur puissance visuelle. En offrant une représentation graphique du fonctionnement du cerveau, elles donnent à la phrénologie une illusion de scientificité qui la rend particulièrement persuasive aux yeux du grand public. Elles transforment des concepts abstraits en une cartographie tangible de la personnalité humaine, renforçant l’idée que le caractère et l’intellect sont mesurables et prévisibles.

Grâce à ces supports, Spurzheim popularise cette théorie sous le nom de phrénologie et l’exporte en Grande-Bretagne et aux États-Unis, où elle devient un véritable phénomène de société. Les cartes phrénologiques, par leur simplicité et leur apparente précision, participent largement à la diffusion de cette discipline, qui s’impose alors comme une référence incontournable dans les débats sur la nature humaine.

Une mode fascinante, une science trompeuse

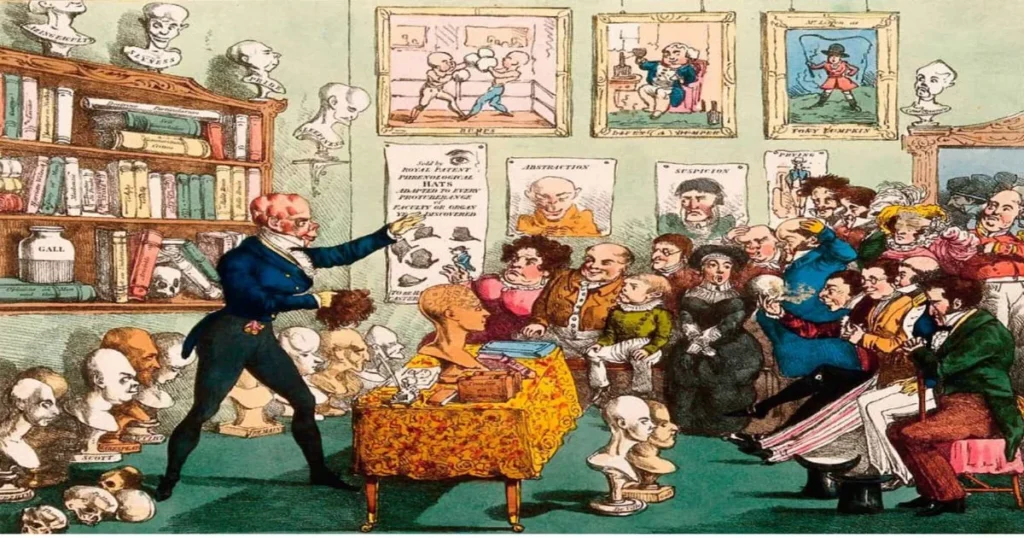

Dès le début du XIXe siècle, la phrénologie ne se limite plus aux cercles académiques : elle devient un véritable phénomène de société. Dans les salons mondains comme dans les foires populaires, les séances de lecture de tête se multiplient. Ces consultations, menées par des phrénologues autoproclamés, séduisent une clientèle avide de découvertes sur elle-même. À l’aide de leurs mains ou d’instruments de mesure crânienne, ces experts affirment pouvoir révéler la personnalité, les talents cachés et même l’avenir professionnel de leurs clients.

Ces lectures de tête ne sont pas qu’un simple divertissement. Dans une époque marquée par l’industrialisation et l’ascension de la bourgeoisie, elles deviennent un outil de gestion des compétences et du destin social. Des employeurs y ont recours pour choisir leurs ouvriers, persuadés que la forme du crâne pourrait garantir la fiabilité et l’intelligence d’un candidat. Des parents y font appel pour décider de l’orientation scolaire de leurs enfants, cherchant à identifier les futurs médecins, artistes ou hommes de loi dès le plus jeune âge. La phrénologie s’invite également dans le domaine sentimental. Certains utilisent les lectures de tête pour évaluer la compatibilité d’un couple avant le mariage, croyant que la conformation du crâne pourrait révéler la fidélité, la tendresse ou la passion d’un futur époux. De véritables cabinets de phrénologie fleurissent dans les grandes villes d’Europe et des États-Unis, où des consultants rédigent des rapports détaillés sur la personnalité de leurs clients, leur avenir et même leur moralité.

Cependant, derrière l’apparente sophistication de cette pratique se cache une science profondément biaisée et manipulable. La subjectivité des phrénologues, combinée aux attentes et aux préjugés de l’époque, conduit à des conclusions qui renforcent les inégalités sociales. Peu à peu, la phrénologie devient un outil de discrimination, servant à légitimer des hiérarchies sociales préétablies et à justifier des politiques eugénistes.

De la fascination à la chute : L’Échec triomphal de la Phrénologie

Si la phrénologie a connu une ascension fulgurante au XIXe siècle, son déclin fut tout aussi spectaculaire. À mesure que la médecine et les sciences du cerveau progressaient, les fondements de cette théorie s’effritaient, laissant place à une approche plus rigoureuse et fondée sur des preuves. Ce qui semblait autrefois être une révélation sur la nature humaine s’est avéré être une terrible erreur scientifique. Pourtant, et c’est là tout son paradoxe, la phrénologie a ouvert la voie aux avancées majeures qui allaient révolutionner la compréhension du cerveau.

L’une des principales failles de la phrénologie résidait dans son manque total de méthodologie scientifique rigoureuse. Gall et ses disciples avaient construit leur théorie sur des observations empiriques, souvent biaisées par des attentes subjectives. Ils n’avaient pas recours à des expérimentations contrôlées ni à des méthodes statistiques permettant de valider leurs hypothèses. La croyance selon laquelle les bosses du crâne correspondaient directement aux structures cérébrales sous-jacentes fut rapidement remise en question lorsque des autopsies et des études anatomiques révélèrent que la surface du crâne n’offrait aucune indication fiable sur l’organisation interne du cerveau.

C’est au tournant du XIXe siècle que des figures comme Paul Broca et Carl Wernicke commencent à démontrer, sur des bases plus solides, que certaines fonctions cognitives sont bien localisées dans des régions spécifiques du cerveau. Broca met en évidence une région spécifique du lobe frontal gauche essentielle à la production du langage. Dans la continuité de ses travaux, Wernicke découvre une autre zone, cette fois dédiée à la compréhension du langage, confirmant ainsi que différentes fonctions linguistiques sont prises en charge par des aires cérébrales distinctes. Contrairement à la phrénologie, ces découvertes s’appuient sur l’observation clinique de patients atteints de lésions cérébrales, établissant des liens précis entre une zone cérébrale lésée et une fonction cognitive altérée.

Paradoxalement, si la phrénologie fut l’un des plus grands égarements scientifiques, elle marqua aussi le point de départ d’une véritable révolution neuroscientifique

Avec l’avènement du XXe siècle, les progrès technologiques viennent enterrer définitivement la phrénologie tout en confirmant son intuition fondamentale. En effet, le cerveau est composé de régions spécialisées, mais leur organisation est bien plus complexe que ce que les phrénologues avaient imaginé. L’apparition de techniques comme l’électroencéphalographie (EEG) et, plus tard, l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) permet d’observer le cerveau en action et de cartographier les connexions entre différentes aires cérébrales. On découvre alors que le cerveau ne fonctionne pas comme une simple mosaïque de zones indépendantes, mais comme un réseau dynamique où les fonctions cognitives émergent d’interactions complexes entre différentes régions.

Paradoxalement, si la phrénologie fut l’un des plus grands égarements scientifiques, elle marqua aussi le point de départ d’une véritable révolution neuroscientifique. En introduisant l’idée que certaines parties du cerveau sont dédiées à des fonctions spécifiques, elle a pavé la voie aux études sur la spécialisation fonctionnelle du cortex. De même, son ambition de comprendre les liens entre le cerveau et le comportement humain a ouvert la porte à des recherches plus sérieuses et rigoureuses sur la cognition, la neuroanatomie et les troubles neurologiques.

Ainsi, l’histoire de la phrénologie est celle d’un échec triomphal. Elle a démontré comment une théorie séduisante mais erronée peut façonner la pensée scientifique pendant des décennies avant d’être réfutée par des preuves empiriques. Cependant, les erreurs d’hier sont souvent les tremplins des découvertes de demain. Aujourd’hui, grâce aux neurosciences modernes, nous savons que le comportement humain ne peut pas être réduit à de simples bosses crâniennes, mais résulte d’un enchevêtrement complexe d’activités neuronales et de connexions cérébrales, bien plus fascinant que tout ce que Gall avait pu imaginer. Ironie du sort, en cherchant à cartographier l’esprit humain avec des outils rudimentaires, la phrénologie a fini par inspirer les instruments les plus avancés pour explorer l’un des grands mystères scientifiques, notre cerveau.

Références

Jefferson G. The contemporary reaction to phrenology. (Ludwig Mond Lecture, 1955.) Selected Papers. London: Pitman, 1960; 94–112.

Simpson, D. (2005). Phrenology and the neurosciences: Contributions of F. J. Gall and J. G. Spurzheim. ANZ Journal of Surgery, 75(6), 475-482

Sara Lakehayli

Docteur en neuroscience cliniques et santé mentale, PhD

Membre associée au Laboratoire des Maladies du Système Nerveux, Neurosensorielles et du Handicap.

Professeur à l'école supérieure de psychologie