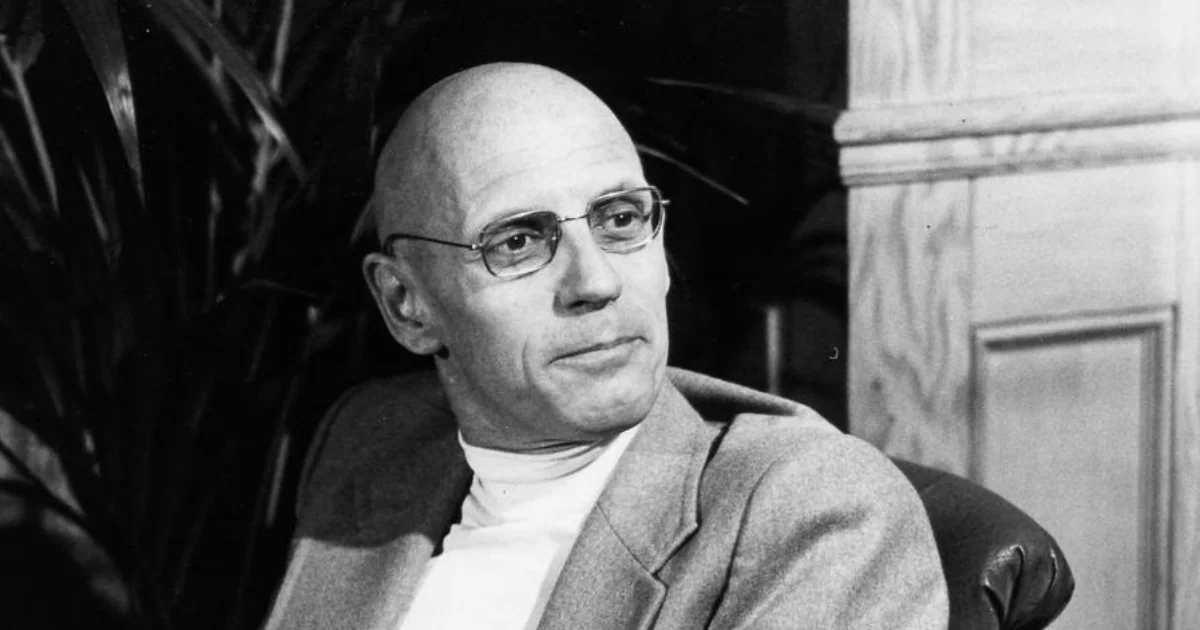

Histoire de la folie à l’âge classique, de Michel Foucault : Une analyse critique

Histoire de la folie à l’âge classique est un ouvrage fondamental de Michel Foucault, publié en 1961. Ce livre, considéré comme une œuvre pionnière dans l’histoire de la pensée et de la philosophie sociale, explore la construction de la notion de folie dans les sociétés occidentales. Destiné à un public intéressé par la philosophie, la sociologie, et les sciences humaines, cet ouvrage remet en question les présupposés modernes sur la santé mentale et les institutions psychiatriques. L’objectif principal de Foucault est de révéler comment les concepts de normalité et d’anormalité sont historiquement construits, influencés par le pouvoir et les structures sociales.

Foucault, une pensée à contre-courant

Michel Foucault, philosophe et historien français, est l’un des penseurs les plus influents du XXe siècle. Il est connu pour ses travaux sur le pouvoir, le savoir, et la manière dont les institutions façonnent les comportements humains. Dans Histoire de la folie à l’âge classique, Foucault se concentre sur les XVIIe et XVIIIe siècles, une période où la folie passe d’une marginalisation à une médicalisation, marquant un tournant dans la manière dont les sociétés perçoivent et traitent les « fous ». Ce livre est profondément ancré dans une perspective critique : Foucault cherche à déconstruire les récits linéaires et positivistes sur l’évolution des institutions psychiatriques.

Trois âges de la folie selon Foucault

L’ouvrage se divise en trois parties principales :

L’exclusion de la folie au Moyen Âge et à la Renaissance :

Foucault explore la manière dont les sociétés médiévales considéraient la folie comme une forme d’altérité souvent associée au sacré ou au démoniaque. Pendant la Renaissance, la figure du fou devient un symbole culturel, souvent lié à des œuvres artistiques, mais marginalisé dans la société.

Le Grand Renfermement au XVIIe siècle :

Une des thèses centrales de Foucault est l’apparition du « Grand Renfermement », où les fous sont enfermés aux côtés des pauvres, des criminels et des vagabonds dans des institutions comme l’Hôpital Général de Paris. Cette ségrégation n’était pas motivée par des considérations médicales, mais par des préoccupations d’ordre moral et économique.

La médicalisation de la folie au XVIIIe siècle :

Foucault analyse la naissance de la psychiatrie moderne, où la folie cesse d’être perçue comme une condition morale ou métaphysique pour devenir un objet d’étude médicale. Cependant, il critique cette transition, soulignant que les structures de pouvoir sous-jacentes subsistent, déguisées sous une rationalité scientifique.

L’un des points culminants du livre est l’analyse des œuvres littéraires et culturelles, où Foucault montre comment la folie est représentée comme un miroir des angoisses collectives de l’époque.

Les forces et les limites d’une lecture historique

L’analyse de Foucault repose sur une combinaison rigoureuse d’archives, de récits littéraires, et de données historiques. Il s’appuie sur des exemples concrets pour illustrer ses arguments, notamment les récits d’enfermement et les rapports médicaux. Cependant, certains critiques ont noté des lacunes dans sa méthodologie :

- Manque de données quantitatives : Les affirmations de Foucault reposent souvent sur des exemples spécifiques, mais il ne fournit pas toujours une analyse systématique ou statistique pour étayer ses généralisations.

- Subjectivité : Sa lecture des textes historiques est parfois jugée trop interprétative, reflétant davantage ses propres théories que des faits historiques objectifs.

Malgré ces critiques, la richesse de ses idées et la profondeur de ses analyses en font une œuvre incontournable.

Foucault établit un lien clair entre la construction historique de la folie et les pratiques psychiatriques modernes. Sa critique des institutions psychiatriques et de leur rôle dans le contrôle social reste pertinente pour les chercheurs en psychologie et en neurosciences aujourd’hui. Il invite à réfléchir sur des questions fondamentales :

- Comment les normes sociales influencent-elles les diagnostics psychiatriques ?

- La médicalisation de certains comportements est-elle toujours justifiée scientifiquement ?

En confrontant les récits traditionnels, Foucault encourage une analyse critique des bases culturelles et institutionnelles des concepts de santé mentale, ouvrant la voie à des approches plus inclusives et interdisciplinaires.

Le style de Foucault, bien que dense et philosophique, est marqué par une profondeur intellectuelle qui exige une attention soutenue. Ce livre n’est pas une lecture facile, en particulier pour les lecteurs non familiers avec son vocabulaire spécialisé ou sa méthodologie. Cependant, ceux qui persévèrent découvrent une œuvre profondément enrichissante, pleine de réflexions provocantes et de connections inattendues.

Pour rendre son contenu accessible à un public plus large, de nombreux résumés et analyses simplifiées existent, ce qui témoigne de l’importance de son impact.

Modernité et folie : une critique toujours d’actualité

À une époque où les questions de santé mentale sont au cœur des débats sociétaux, Histoire de la folie à l’âge classique reste extrêmement pertinent. Les questions soulevées par Foucault – sur le pouvoir, le savoir, et la marginalisation – trouvent des échos dans les discussions modernes sur les stigmates de la maladie mentale, les abus dans les institutions psychiatriques, et la nécessité d’une approche plus humaine et inclusive de la santé mentale.

Son influence s’étend bien au-delà de la philosophie : les domaines de la psychologie, de la sociologie, de l’histoire culturelle, et même des politiques publiques tirent parti de ses réflexions.

Histoire de la folie à l’âge classique est un chef-d’œuvre intellectuel qui remet en question nos idées reçues sur la folie, la médecine, et le pouvoir. Bien que parfois ardu, le livre récompense le lecteur par une compréhension approfondie des dynamiques historiques qui façonnent nos conceptions modernes de la santé mentale.

Pour les amateurs de philosophie et de sciences humaines, ce livre est une lecture incontournable. Toutefois, pour les lecteurs moins familiers avec la pensée foucaldienne, il peut être utile de commencer par des introductions ou des résumés pour en saisir les concepts clés.

En somme, cet ouvrage invite à une réflexion essentielle : comment construisons-nous les frontières entre normalité et anormalité, et à quel prix ?

Référence

Foucault, M. (1972). Histoire de la folie à l’âge classique (Nouvelle éd.). Gallimard.

Amine Lahhab

Réalisateur

Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.

License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.

DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.