L’hiver de la mémoire : Quand le cerveau vieillit

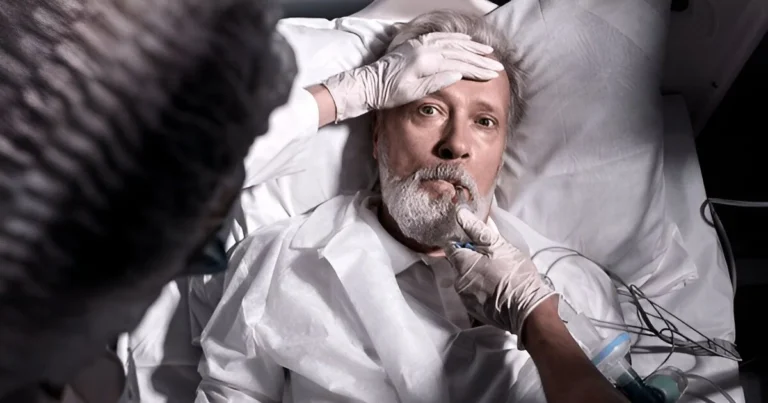

Vieillir n’est pas seulement une affaire de rides ou de cheveux gris. C’est, plus profondément, une transformation silencieuse qui s’opère au cœur de nous-mêmes, dans les plis de notre cerveau. Longtemps perçu comme un phénomène marginal ou inéluctable, le vieillissement est désormais au centre des préoccupations scientifiques et sociétales. Grâce aux avancées médicales et à de meilleures conditions de vie, nous vivons plus longtemps que jamais.

Mais cette longévité pose une question cruciale : vivre plus longtemps, certes… mais dans quel état cognitif ?

À mesure que l’espérance de vie s’allonge, il devient essentiel de comprendre les métamorphoses du cerveau vieillissant, non seulement pour accompagner les individus, mais aussi pour repenser nos modèles de soin, de prévention et de société. Et parmi toutes les fonctions affectées, une interroge, inquiète, parfois bouleverse : que devient notre mémoire avec l’âge ?

Ce que le vieillissement fait au cerveau

Il arrive à tout le monde d’égarer ses clés ou d’oublier le nom d’un collègue. Mais ces oublis anodins prennent une tout autre signification lorsqu’on avance en âge. Là où un jeune adulte s’amusera de son étourderie, une personne âgée y verra souvent un signal d’alerte : « Et si c’était Alzheimer ? » Pourtant, toutes les plaintes mnésiques ne sont pas pathologiques. Souvent, elles reflètent une comparaison personnelle (entre ce que l’on était et ce que l’on est devenu) ou sociale, vis-à-vis des pairs. L’oubli occasionnel fait partie du vieillissement normal. Ce n’est que lorsque les oublis deviennent fréquents, qu’ils désorganisent le quotidien et altèrent les repères temporels ou spatiaux (comme se perdre dans un lieu familier, ne plus savoir quel jour nous sommes ou avoir du mal à suivre une conversation) qu’il convient de s’en inquiéter. À ce stade, les troubles ne relèvent plus simplement de la distraction ou du vieillissement normal, et peuvent signaler un dysfonctionnement cognitif plus profond.

Pour comprendre ce qui distingue le vieillissement normal de celui qui devient pathologique, il faut se pencher sur ce qui se passe dans le cerveau. Contrairement à une idée reçue longtemps répandue, vieillir ne signifie pas perdre massivement ses neurones. Le cerveau âgé conserve l’essentiel de ses cellules nerveuses. En revanche, ce sont les connexions entre elles ou les synapses, qui diminuent progressivement avec le temps. Ces connexions sont essentielles car ce sont elles qui permettent aux informations de circuler dans le cerveau, de se combiner, de s’ajuster. Lorsqu’elles se raréfient, le traitement de l’information devient moins rapide, moins souple.

🔗 À lire aussi : Le soi effacé : Alzheimer et l’anosognosie de la mémoire

Cette réduction du maillage synaptique compromet l’efficacité du traitement de l’information et touche certaines fonctions cognitives dites « de haut niveau » comme l’attention, la mémoire de travail, ou encore la capacité à filtrer les informations pertinentes. Ainsi, une personne âgée peut avoir plus de mal à se concentrer dans un environnement bruyant, à retenir un nouvel horaire ou à suivre une discussion où les sujets s’enchaînent rapidement. Ces changements ne relèvent pas nécessairement d’une maladie ; ils reflètent souvent le cours naturel du vieillissement cérébral. S’ils n’empêchent pas de fonctionner au quotidien, ils modifient néanmoins la manière dont l’information est traitée, mémorisée et organisée. Avec le temps, il devient parfois nécessaire d’adopter certaines stratégies d’adaptation, comme prendre des notes plus fréquemment, simplifier les tâches complexes ou éviter de se disperser entre plusieurs activités à la fois. Toutefois, le tableau est plus complexe qu’il n’y paraît.

Vieillir, oui… mais toutes les mémoires ne vieillissent pas pareil

Le vieillissement cérébral n’affecte pas toutes les formes de mémoire de la même manière. Certaines résistent remarquablement bien au temps, tandis que d’autres se fragilisent dès les premiers signes de déclin cognitif. Comprendre cette diversité est essentiel pour éviter les confusions et mieux adapter les stratégies de soutien.

La mémoire procédurale, par exemple, celle qui nous permet d’accomplir des gestes moteurs automatiques comme faire du vélo, taper au clavier ou conduire une voiture, reste globalement préservée, même à un âge avancé. Ces savoir-faire sont solidement ancrés dans les circuits neuronaux profonds, notamment dans le cervelet et les noyaux gris centraux, et ne nécessitent ni réflexion consciente ni attention soutenue pour être mobilisés.

À l’inverse, la mémoire épisodique, celle qui nous permet de nous souvenir d’événements personnels, comme un anniversaire ou une rencontre marquante, est particulièrement vulnérable au vieillissement. Ce n’est pas l’événement entier que l’on oublie, mais les détails qui l’entourent comme le nom de la personne rencontrée, la date exacte, ou encore le lieu de la scène. Ce fléchissement ne signifie pas nécessairement une perte totale, mais reflète souvent un encodage incomplet de l’information. Si l’attention est divisée au moment où l’événement est vécu, ou si ce dernier ne suscite ni émotion ni intérêt particulier, il risque de ne pas être stocké de façon durable.

🔗 Découvrez également : La mémoire éternelle : Quand l’amour défie l’oubli

Quant à la mémoire sémantique, notre réservoir de connaissances générales (comme le nom de la capitale d’un pays) elle est également sujette à un affaiblissement progressif, bien qu’elle tende à mieux résister que la mémoire épisodique. Il arrive que les mots nous échappent, que les noms propres se dérobent momentanément, mais la structure globale du savoir reste généralement intacte, surtout lorsqu’elle est entretenue par un usage régulier.

Ainsi, le cerveau vieillissant n’efface pas indistinctement ses souvenirs, il trie, conserve l’essentiel, mais perd en précision. Ce constat nous invite à revaloriser l’attention et l’engagement émotionnel comme leviers de consolidation mnésique, et à distinguer ce qui relève du vieillissement normal de ce qui pourrait annoncer un trouble plus sérieux.

Éducation, genre, mémoire : la triple équation du vieillissement cognitif

Pour mieux comprendre les mécanismes du déclin cognitif lié à l’âge, une étude de référence menée par Reifegerste et ses collaborateurs en 2021 a porté sur la mémoire déclarative non verbale, c’est-à-dire la capacité à apprendre et à reconnaître des images, chez 704 adultes âgés de 58 à 98 ans. Les chercheurs ont examiné plusieurs facteurs : l’âge, le sexe, le type de stimulus (objets réels ou fictifs) et le niveau d’éducation. Les participants ont d’abord observé une série d’illustrations représentant des objets, certains familiers, d’autres inventés, sans savoir qu’un test de reconnaissance leur serait proposé ensuite, une situation proche de la mémoire incidente, telle qu’elle opère dans la vie quotidienne. Quelques minutes plus tard, ils devaient distinguer les images déjà vues de nouvelles images similaires.

Les résultats sont riches d’enseignements. Si l’avancée en âge s’accompagne d’une baisse générale des performances mnésiques, celle-ci s’avère moins marquée chez les femmes, notamment après 70 ans. De plus, les objets réels sont mieux mémorisés que les objets fictifs selon l’étude, car ils s’appuient sur des connaissances préexistantes issues de la mémoire sémantique, généralement bien préservée avec l’âge.

🔗 À lire aussi : La force de l’âge : Le chef de tribu

Cependant, le facteur le plus déterminant reste le niveau d’éducation. Chaque année supplémentaire d’études compense en moyenne deux années de déclin mnésique chez les hommes, et jusqu’à cinq chez les femmes. Ainsi, une femme de 80 ans ayant poursuivi des études supérieures peut présenter des performances mnésiques comparables à celles d’une femme de 60 ans peu scolarisée. Ce bénéfice cognitif est particulièrement visible dans la reconnaissance des objets familiers, enracinés dans le langage et la culture.

L’éducation, en structurant précocement le cerveau, renforce durablement l’activité de régions-clés comme l’hippocampe et les lobes frontaux, et les femmes semblent bénéficier davantage de cette réserve cognitive. Cette étude offre une perspective résolument optimiste. Le vieillissement de la mémoire n’est pas une fatalité linéaire ni irréversible. Loin de simplement décliner, la mémoire peut être entretenue, stimulée, enrichie par une vie intellectuellement active.

C’est ici que la notion de réserve cognitive prend tout son sens. Ce concept désigne la capacité du cerveau à compenser les effets de l’âge ou des lésions grâce à une organisation plus efficace ou à l’utilisation de réseaux alternatifs. En d’autres termes, plus une personne a stimulé son cerveau tout au long de sa vie, par l’éducation, la lecture, les échanges sociaux ou l’activité professionnelle, plus elle dispose de ressources internes pour préserver ses fonctions mentales malgré le vieillissement ou les atteintes cérébrales.

Ainsi, vieillir ne signifie donc pas cesser d’apprendre, mais apprendre autrement, avec plus de lenteur parfois, mais aussi avec plus de profondeur. Car chaque stimulation contribue à consolider les circuits neuronaux, offrant une protection durable face au déclin cognitif. Et si l’hiver de la mémoire finit par venir, il sera sans doute plus clément pour celles et ceux qui auront, tout au long de leur vie, nourri leur curiosité, cultivé le savoir et entretenu le désir de comprendre.

Références

Lövdén, M., Fratiglioni, L., Glymour, M. M., Lindenberger, U., & Tucker-Drob, E. M. (2020). Education and cognitive functioning across the life span. Psychological Science in the Public Interest, 21(1), 6–41.

Nyberg, L., Lövdén, M., Riklund, K., Lindenberger, U., & Bäckman, L. (2012). Memory aging and brain maintenance. Trends in Cognitive Sciences, 16(5), 292–305.

Pliatsikas, C., Veríssimo, J., Babcock, L., Pullman, M. Y., Glei, D. A., Weinstein, M., Goldman, N., & Ullman, M. T. (2019). Working memory in older adults declines with age, but is modulated by sex and education. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 72(6), 1308–1327.

Reifegerste, J., Veríssimo, J., Rugg, M. D., Pullman, M. Y., Babcock, L., Glei, D. A., Weinstein, M., Goldman, N., & Ullman, M. T. (2021). Early-life education may help bolster declarative memory in old age, especially for women. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 28(2), 218–252.

Ullman, M. T., Earle, F. S., Walenski, M., & Janacsek, K. (2020). The neurocognition of developmental disorders of language. Annual Review of Psychology, 71, 389–417.