Chute libre : Une plongée vers la rupture mentale

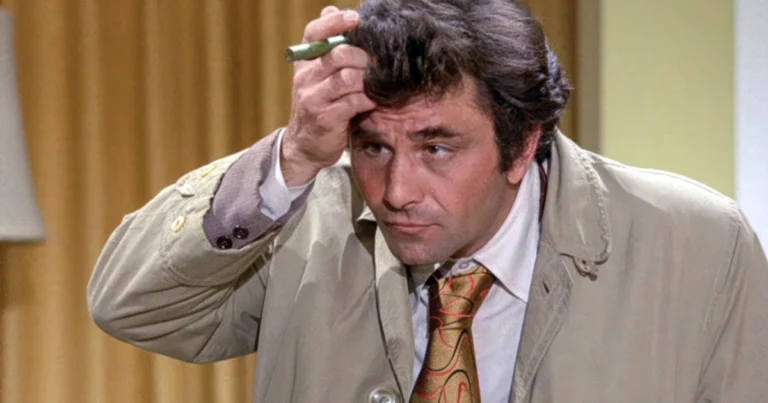

Et si un simple embouteillage suffisait à faire basculer un homme ordinaire dans la folie ? Chute Libre, réalisé par Joel Schumacher en 1993, met en scène Michael Douglas dans le rôle de William Foster, un homme en apparence banal qui sombre dans la violence après une série de frustrations quotidiennes. Ce film culte, bien plus qu’un thriller psychologique, offre une exploration fascinante des mécanismes du cerveau humain face au stress, à la colère et à la désillusion. Dans cet article, nous analyserons comment Chute Libre illustre des concepts clés de la psychologie et des neurosciences, en tentant de décrypter les troubles mentaux, les réactions émotionnelles et les processus cognitifs qui conduisent à la rupture de Foster.

Autour du film

Sorti en 1993, Chute Libre est un thriller psychologique réalisé par Joel Schumacher, connu pour des films comme Le Client et Batman Forever. Le scénario, écrit par Ebbe Roe Smith, est une œuvre originale qui s’inspire des tensions sociales et économiques des années 1990, une période marquée par des licenciements massifs et un sentiment croissant de désillusion dans la société américaine.

Joel Schumacher a été attiré par ce projet en raison de sa pertinence sociale et de son exploration audacieuse de la colère refoulée. Il y voyait une opportunité de questionner les normes sociales et de montrer comment un individu peut basculer sous la pression. Michael Douglas, qui incarne le personnage principal, William Foster, a été séduit par la complexité du rôle. Il a déclaré dans des interviews que ce personnage lui a permis d’explorer des facettes sombres et vulnérables de la condition humaine, loin des rôles héroïques auxquels il était souvent associé.

Le tournage a eu lieu à Los Angeles, une ville choisie pour son symbolisme. Los Angeles, souvent perçue comme le terreau des rêves américains, devient dans le film un espace oppressant et chaotique, reflétant l’état mental de Foster. Schumacher a insisté pour que certaines scènes soient tournées dans des lieux réels, comme le fast-food et le magasin d’armes, afin de renforcer l’authenticité du récit.

La célèbre scène de l’embouteillage, qui ouvre le film et qui est devenu mythique, a été tournée dans des conditions réelles. Les automobilistes coincés dans leurs voitures étaient de vrais conducteurs, non informés du tournage, ce qui a ajouté une tension palpable à la séquence.

Bref résumé du scénario

L’histoire suit William Foster, un ingénieur licencié, qui bascule dans la violence après une journée de frustrations cumulées. Tout commence par un embouteillage insupportable, où Foster, coincé dans sa voiture sous une chaleur étouffante, abandonne son véhicule et part à pied à travers Los Angeles. Chaque interaction, qu’il s’agisse d’un fast-food, d’un magasin d’armes ou d’un parc, devient une étincelle qui alimente sa colère. Foster, autrefois un homme ordinaire, se transforme en justicier violent, défiant une société qu’il juge injuste et corrompue.

Le film explore ainsi les limites de la tolérance humaine et les conséquences dévastatrices du stress chronique, tout en offrant une critique acerbe des inégalités sociales et des frustrations quotidiennes.

La désillusion dans Chute Libre : Un reflet des années 1990

La « désillusion » est au cœur du film. Il décrit le sentiment profond de William Foster, face à un monde qui ne correspond plus à ses attentes. Foster, l’ingénieur licencié, incarne l’homme moyen qui a cru en la promesse du rêve américain : un travail stable, une famille unie, et une place dans la société. Pourtant, au fil du film, il réalise que ces idéaux se sont effondrés.

Dans le contexte des années 1990, cette désillusion reflète les bouleversements économiques et sociaux de l’époque. Les États-Unis traversaient une période de récession, marquée par des licenciements massifs dans l’industrie et une montée du chômage. Des hommes comme Foster, autrefois considérés comme les piliers de la classe moyenne, se retrouvaient exclus du système, perdant leur emploi, leur statut social, et parfois même leur famille.

Le film capture cette désillusion à travers des détails symboliques : le fast-food qui refuse de servir Foster après l’heure du petit-déjeuner, le magasin d’armes qui profite de sa détresse, ou encore les publicités tapageuses qui promettent bonheur et réussite dans un monde qui semble lui tourner le dos. Ces éléments illustrent comment Foster, et par extension la société de l’époque, se heurtent à un fossé grandissant entre les promesses de la vie américaine et la réalité quotidienne.

En somme, la désillusion dans Chute Libre n’est pas seulement personnelle ; elle est collective. Elle reflète une époque où les certitudes s’effritent, où le rêve américain semble inaccessible, et où la colère devient une réponse naturelle à l’injustice perçue.

Stress et colère : Les mécanismes du cerveau en surchauffe

William Foster est un cas d’étude fascinant pour comprendre comment le cerveau réagit au stress chronique. Chaque frustration, de l’embouteillage à la mauvaise qualité du fast-food, active son amygdale, la région du cerveau responsable des émotions comme la peur et la colère. En même temps, son cortex préfrontal, qui régule les impulsions, est submergé, entraînant une perte de contrôle.

Des études en neurosciences montrent que le stress chronique peut altérer la structure et la fonction du cerveau, réduisant la capacité à gérer les émotions. Sous l’effet prolongé du cortisol, l’hormone du stress, des régions clés comme l’amygdale (la région du cerveau responsable des réactions émotionnelles) deviennent hyperactives, tandis que le cortex préfrontal, responsable de la régulation des impulsions, voit son activité diminuer. Foster illustre parfaitement ce phénomène : son cerveau, saturé de cortisol après des mois de chômage, d’isolement et de frustrations, ne parvient plus à faire la distinction entre une menace réelle et une frustration banale. Chaque obstacle, qu’il s’agisse d’un embouteillage ou d’un refus de service, est perçu comme une attaque personnelle, déclenchant des réactions disproportionnées. Cette dérégulation émotionnelle explique en partie sa descente dans la violence.

Rupture avec la réalité : Quand le cerveau perd pied

Une des scènes les plus marquantes est celle du fast-food, où Foster, exige un petit-déjeuner alors que le service est terminé. La scène commence dans une ambiance oppressante : les néons fluorescents du restaurant crépitent, les employés affichent une indifférence mécanique, et Foster, déjà à bout, se heurte à une règle inflexible : « Le petit-déjeuner s’arrête à 11h30. « Son expression, initialement neutre, se déforme peu à peu, trahissant une colère qui monte irrésistiblement. Les plans serrés sur ses yeux injectés de sang et ses mains tremblantes révèlent un homme au bord de l’explosion. Lorsqu’il brandit une arme pour imposer sa demande, la caméra zoome sur le comptoir, où un hamburger froid et une tasse de café renversée symbolisent l’absurdité de la situation.

Cette scène illustre parfaitement comment le cerveau de Foster, saturé de stress, interprète mal les situations. Sous l’effet du cortisol, son amygdale (siège des émotions) est hyperactive, tandis que son cortex préfrontal, qui régule les impulsions et la prise de décision, est comme paralysé. Cette dérégulation neuronale l’empêche de distinguer une frustration banale (un refus de service) d’une menace vitale. Sa réaction disproportionnée – menacer des employés pour un simple petit-déjeuner – montre une désinhibition, un concept clé en neurosciences où les barrières morales et sociales s’effondrent.

Psychologiquement, cette scène révèle un homme en pleine rupture avec la réalité. Foster, autrefois un citoyen respectueux des règles, bascule dans un état où les normes sociales n’ont plus de sens. Cette désinhibition est souvent observée chez les individus soumis à un stress extrême ou à des troubles mentaux non traités. Elle explique pourquoi Foster passe si facilement de l’homme ordinaire au justicier violent, incapable de mesurer les conséquences de ses actes. La scène du fast-food devient ainsi une métaphore de son effondrement mental, où chaque détail visuel et chaque réaction renforce l’idée d’un cerveau en surchauffe, incapable de retrouver son équilibre.

Troubles mentaux sous-jacents : Un diagnostic en filigrane

Foster présente des signes évocateurs de troubles mentaux non diagnostiqués, qui jouent un rôle central dans sa descente aux enfers. Plusieurs éléments du film suggèrent qu’il pourrait souffrir de dépression majeure et d’un trouble de la personnalité, probablement de type borderline ou paranoïaque.

Un mal-être profond

Les symptômes de dépression sont visibles dès les premières scènes. Foster montre une perte d’intérêt marquée pour son environnement, une fatigue chronique (symbolisée par son regard vide et sa posture voûtée), et un sentiment d’inutilité exacerbé par son licenciement et son divorce. Ces événements traumatisants ont agi comme des déclencheurs, plongeant Foster dans un état de désespoir profond. La scène où il regarde une photo de sa famille, désormais brisée, révèle une nostalgie douloureuse et un sentiment d’échec caractéristiques de la dépression.

Une fragilité émotionnelle

Foster présente également des traits compatibles avec un trouble de la personnalité borderline, marqué par une instabilité émotionnelle, une impulsivité et une peur intense de l’abandon. Son incapacité à gérer les frustrations, ses réactions disproportionnées (comme dans la scène du fast-food), et son besoin de contrôler son environnement reflètent cette fragilité. Par ailleurs, sa méfiance excessive envers les autres et sa tendance à interpréter les actions des gens comme des attaques personnelles pourraient indiquer des traits paranoïaques.

Le licenciement de Foster et son divorce ont agi comme des catalyseurs, exacerbant ses troubles mentaux préexistants. La perte de son emploi a non seulement détruit son estime de soi, mais l’a aussi privé d’un cadre structurant, essentiel pour les personnes souffrant de troubles émotionnels. De même, son divorce l’a isolé socialement, le privant du soutien affectif dont il avait besoin. Ces événements ont créé un terrain fertile pour sa descente dans la violence, transformant des troubles mentaux jusque-là contenus en une crise ouverte.

Le film souligne l’absence de prise en charge médicale ou psychologique pour Foster. À une époque où la santé mentale était encore stigmatisée, il est probable que ses symptômes aient été ignorés ou minimisés. Cette absence de traitement explique en partie pourquoi Foster bascule si brutalement : sans aide extérieure, ses troubles mentaux s’aggravent, conduisant à une rupture totale avec la réalité.

En somme, Foster incarne une personne souffrant de troubles mentaux non diagnostiqués et non traités, dont la vie bascule sous l’effet de facteurs externes. Son histoire rappelle l’importance de la prévention et de la prise en charge des problèmes de santé mentale, surtout dans un contexte de stress social et économique.

Critique du film

Chute Libre plonge le spectateur dans un tourbillon d’émotions, créant une empathie troublante envers Foster, dont la colère et la frustration deviennent presque palpables. Vous êtes amené à comprendre, voire à justifier ses actions, tout en étant horrifié par leur violence croissante. À sa sortie en 1993, le film a divisé la critique : certains ont reproché à Joel Schumacher de glorifier la violence, présentant les explosions de rage de Foster comme une réponse presque légitime aux frustrations de la vie moderne. D’autres ont vu dans cette approche une dangereuse banalisation des comportements antisociaux, soulignant que Foster, bien que sympathique à certains égards, reste un personnage profondément problématique. Malgré ces controverses, la performance magistrale de Michael Douglas et la pertinence sociale du scénario ont été unanimement saluées, contribuant à élever Chute Libre au statut de film culte. Aujourd’hui encore, le film suscite des débats passionnés, notamment sur sa représentation de la colère et de la désillusion, et sur la fine ligne qu’il trace entre empathie et apologie de la violence.

Le sergent Prendergast, La face éclairée de l’homme face au stress

En contraste frappant avec William Foster, le sergent Prendergast, interprété par Robert Duvall, incarne une réponse plus mesurée et résiliente face aux défis de la vie. Alors que Foster sombre dans la violence sous le poids de ses frustrations, Prendergast, malgré ses propres épreuves – une femme souffrant de troubles mentaux et une retraite imminente qui le prive de son identité professionnelle –, reste ancré dans la réalité. Ce personnage, souvent en retrait mais toujours présent, agit comme un miroir contrasté, mettant en lumière l’importance des mécanismes d’adaptation et du soutien social.

Prendergast ne nie pas ses difficultés, mais il les affronte avec une détermination calme et réfléchie. Il trouve un équilibre entre ses responsabilités professionnelles et personnelles, montrant que la résilience ne consiste pas à éviter le stress, mais à le gérer avec des stratégies saines. Son attitude contraste fortement avec celle de Foster, dont l’isolement et l’incapacité à demander de l’aide précipitent la chute.

En cela, Prendergast représente une lueur d’espoir dans un film sombre et désillusionné. Il rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, il est possible de rester humain, de garder le contrôle de ses émotions, et de trouver un sens à travers les liens que nous tissons avec les autres. Sa présence dans Chute Libre offre une conclusion nuancée : si Foster illustre les dangers de la désillusion et de l’isolement, Prendergast incarne la possibilité d’une résilience éclairée, ancrée dans la compassion et la persévérance.

Amine Lahhab

Réalisateur

Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.

License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.

DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.