Ester Kleitman, la fille qui éclaira les nuits de la science

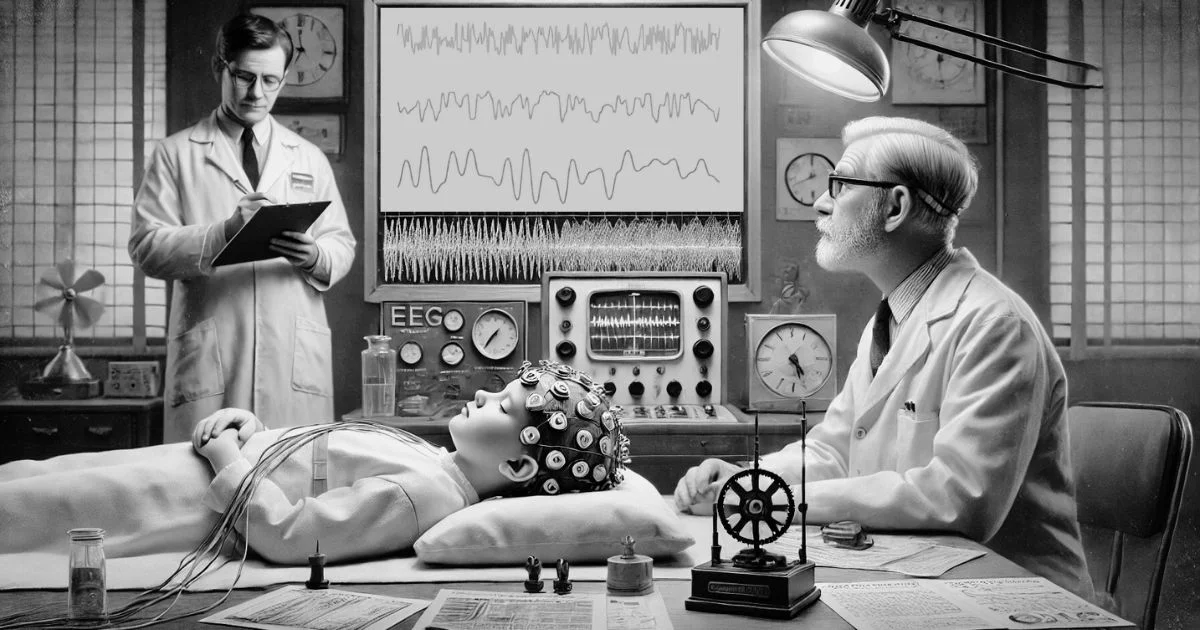

Dans la pénombre d’un laboratoire de Chicago, une petite fille dormait paisiblement. Elle s’appelait Ester Kleitman, et bien qu’elle n’en ait pas conscience, elle était sur le point d’aider son père à faire l’une des découvertes les plus importantes de la science du sommeil. Son père, Nathaniel Kleitman, était un scientifique passionné, obsédé par une question simple mais profonde : que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous dormons ? Dans les années 1950, on pensait que le sommeil était un état uniforme, une sorte de pause du cerveau. Mais Kleitman en doutait. Il pressentait qu’il y avait plus à découvrir.

Ester, alors âgée d’environ neuf ans, servait parfois de sujet d’expérience pour son père. Contrairement aux adultes qui trouvaient étrange de dormir sous le regard d’un chercheur, elle trouvait amusant d’être connectée à des machines en s’endormant, comme une petite astronaute explorant un monde inconnu. Cette nuit-là, alors que ses paupières se fermaient, son père et son étudiant, Eugene Aserinsky, placèrent de délicates électrodes sur sa tête pour enregistrer son activité cérébrale. Le laboratoire était plongé dans le silence, à peine troublé par le grésillement des machines et la respiration régulière de l’enfant.

Puis, quelque chose d’étrange se produisit. Alors qu’Ester semblait profondément endormie, ses yeux se mirent à bouger rapidement sous ses paupières closes. Aserinsky, qui surveillait l’enregistrement, fronça les sourcils. Le tracé de l’encéphalogramme ne montrait pas un état de repos, mais plutôt une activité cérébrale intense, presque comme si l’enfant était éveillée. Nathaniel Kleitman se pencha sur la machine et observa les lignes frénétiques qui s’imprimaient sur le papier. Ce n’était pas ce qu’ils attendaient. Était-ce une erreur ? Ils vérifièrent leurs branchements, mais tout était en ordre. Pourtant, Ester était toujours plongée dans le sommeil. Et c’est grâce à cette petite fille endormie sous les machines de son père que la science du sommeil venait de franchir une frontière invisible. On comprenait désormais que le sommeil n’était pas une simple parenthèse de l’éveil, mais un monde complexe où le cerveau restait en activité.

L’expérience d’Ester sous les machines n’était pas seulement celle d’un corps au repos, mais celle d’un cerveau en pleine effervescence, simulant des mondes, intégrant des souvenirs, modulant les émotions. En répétant l’expérience sur d’autres sujets, ils découvrirent que ces phases de mouvements oculaires rapides (Rapid Eye Movement, ou REM) se produisaient régulièrement pendant la nuit, accompagnées d’une activité cérébrale intense. Kleitman et Aserinsky venaient de mettre au jour le sommeil paradoxal, une phase essentielle du cycle du sommeil où se produisent les rêves les plus vifs. Ce qu’ils ont découvert à travers ces signaux électriques retranscrits a bouleversé notre compréhension du sommeil et du rêve. Le sommeil cache en réalité un paysage neuronal complexe et fascinant. Pendant longtemps, il a été perçu comme un état passif, un simple repli du cerveau dans l’ombre de la conscience. Mais les découvertes du XXe siècle a changé cette vision.

Derrière les paupières closes

Lorsque nous dormons, nos yeux s’agitent sous nos paupières closes, effectuant de brusques saccades que l’on associe depuis longtemps au rêve. Mais que révèlent réellement ces mouvements oculaires rapides (REM) ? Sont-ils les témoins fidèles de notre regard errant dans un monde onirique, ou ne sont-ils que des spasmes aléatoires du cerveau endormi ? Cette question, qui intrigue les neuroscientifiques depuis des décennies, vient de trouver une réponse fascinante grâce à une étude menée par Yuta Senzai et Massimo Scanziani à l’Université de Californie à San Francisco.

Pour percer ce mystère, les chercheurs ont observé l’activité neuronale d’une petite région du cerveau composée d’un réseau de neurones qui, lorsqu’un animal est éveillé, encode en temps réel son orientation dans l’espace. Tel un GPS interne, ce réseau suit en permanence ses déplacements, indiquant précisément où il regarde et comment il s’oriente. Or, il s’avère que ce système ne se tait pas lorsque l’animal s’endort. Il continue de tracer des trajectoires invisibles, comme si le cerveau poursuivait une navigation intérieure, indépendante du monde extérieur.

L’expérience consistait à enregistrer cette activité cérébrale chez des souris tout en suivant leurs mouvements oculaires avec des caméras miniatures montées sur leur tête. Ce que les chercheurs ont découvert est surprenant. les mouvements oculaires rapides ne sont pas aléatoires, mais accompagnent fidèlement ces déplacements virtuels du regard dans l’espace mental du rêve. Chaque saccade semble refléter une rotation intérieure, une transition d’un paysage imaginaire à un autre. C’est comme si, derrière les paupières closes, nous errions dans un univers conçu par notre cerveau, scrutant un horizon que seul notre inconscient peut voir.

Ces résultats bouleversent notre compréhension du sommeil paradoxal. Ils suggèrent que notre cerveau ne plonge pas simplement dans une rêverie passive, mais qu’il simule activement des expériences, comme s’il testait des scénarios, affinait des souvenirs, ou explorait des mondes alternatifs. Si ces mouvements oculaires traduisent une forme de navigation interne, cela signifie que nos rêves pourraient être plus structurés et cohérents qu’on ne le pensait. Ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi certains rêves nous semblent si immersifs, si réalistes, comme si nous les vivions réellement.

Un théâtre interne d’images et d’émotions

Ce que nous appelons aujourd’hui le sommeil paradoxal est le berceau privilégié du rêve. Il s’accompagne d’une activation de plusieurs structures cérébrales, chacune jouant un rôle précis dans l’expérience du rêve. Le cortex visuel associatif, bien que les yeux soient fermés, s’active pour générer les images qui composent nos rêves. Le tronc cérébral, en particulier la formation réticulée, est impliqué dans la régulation des cycles du sommeil et du réveil, ainsi que dans l’inhibition des mouvements musculaires pour éviter d’agir physiquement pendant nos rêves. Le cortex limbique, qui inclut des structures comme l’amygdale et l’hippocampe, est quant à lui un centre de traitement des émotions et des souvenirs, donnant aux rêves leur dimension affective et parfois dramatique. En revanche, les régions frontales, essentielles à la logique, à la planification et au raisonnement critique, sont relativement moins actives durant le sommeil paradoxal. Cette diminution d’activité pourrait expliquer pourquoi nos rêves semblent souvent illogiques, déstructurés, voire absurdes. En l’absence de cette supervision cognitive, le cerveau laisse libre cours aux associations spontanées d’idées, reliant des souvenirs et des émotions de manière plus fluide et intuitive. Cette désactivation partielle des lobes frontaux pourrait aussi jouer un rôle dans la créativité nocturne, permettant l’émergence de nouvelles connexions entre des concepts apparemment sans rapport, favorisant ainsi la résolution de problèmes et l’innovation. Ainsi, le cerveau d’Ester, bercé par les oscillations électriques du sommeil paradoxal, pouvait bien être en train d’affiner des idées, de tisser des liens entre des concepts apparemment sans rapport, et de favoriser l’émergence de nouvelles perspectives.

Cette découverte a radicalement modifié notre conception du sommeil. Loin d’être une simple parenthèse dans l’existence, il devient un processus actif de consolidation de la mémoire et de régulation émotionnelle. Des études en neuroimagerie ont montré que les connexions entre l’amygdale, centre névralgique des émotions, et le cortex préfrontal sont renforcées durant le sommeil paradoxal. Cette interaction joue un rôle clé dans la régulation des émotions et la gestion des souvenirs affectifs. En d’autres termes, le sommeil paradoxal semble permettre au cerveau de trier, d’évaluer et de restructurer les souvenirs en fonction de leur charge émotionnelle, contribuant ainsi à l’adaptation psychologique et à la résilience face aux événements stressants. Ce processus pourrait expliquer pourquoi un sommeil réparateur aide à mieux gérer l’anxiété et les traumatismes, tandis qu’un sommeil perturbé est souvent associé à des troubles émotionnels. Ainsi, loin d’être un simple théâtre d’illusions nocturnes, le rêve jouerait un rôle fondamental dans l’équilibre émotionnel et la consolidation des apprentissages affectifs.

Ce lien entre le sommeil et les processus cognitifs s’est progressivement imposé comme un élément clé de notre compréhension du cerveau humain. La découverte du sommeil paradoxal a démontré que notre activité mentale ne s’éteint jamais totalement, mais se réorganise et se restructure au fil de la nuit, offrant une fenêtre sur des mécanismes profonds de l’apprentissage et de l’adaptation émotionnelle.

Ester, elle, ne comprit l’importance de tout cela que bien plus tard. À l’époque, elle se souvenait seulement de ces nuits où elle s’endormait sous les fils et les capteurs, et où, au matin, son père la regardait avec un mélange d’amour et d’excitation scientifique. Son sommeil sous les machines ne fut pas seulement une curiosité scientifique ; il fut une révolution cognitive, un pas décisif vers la compréhension du monde mystérieux qui s’ouvre à nous chaque nuit.

Ce que Kleitman et Aserinsky ont découvert a permis de mieux appréhender la fonction du sommeil paradoxal et son rôle dans la mémoire, les émotions et la créativité. Aujourd’hui, cette phase du sommeil est considérée comme essentielle non seulement pour le traitement des souvenirs, mais aussi pour notre bien-être mental et cognitif. Les avancées issues de ces travaux ont ouvert la voie à des recherches fondamentales sur les troubles du sommeil, les maladies neurodégénératives et même l’impact du sommeil sur l’apprentissage.

Ainsi, ce qui a commencé par une simple curiosité scientifique dans un laboratoire de Chicago est devenu un pilier central des neurosciences modernes. L’histoire d’Ester Kleitman, endormie et parsemée d’électrodes, illustre que derrière chaque grande découverte scientifique se cache un instant d’éveil, une observation qui bouleverse nos certitudes et nous invite à repousser les frontières de notre compréhension du cerveau humain.

Références

Aserinsky, E., & Kleitman, N. (1953). Regularly occurring periods of eye motility, and concomitant phenomena, during sleep. Science, 118(3062), 273-274.

Hobson, J. A., & McCarley, R. W. (1977). The brain as a dream state generator: An activation-synthesis hypothesis of the dream process. American Journal of Psychiatry, 134(12), 1335-1348.

Senzai, Y., & Scanziani, M. (2022). A cognitive process occurring during sleep revealed by rapid eye movements. Science, 377(6609), 999–1004.

Stickgold, R., & Walker, M. P. (2013). Sleep-dependent memory triage: Evolving generalization through selective processing. Nature Neuroscience, 16(2), 139-145.

Walker, M. P., & van der Helm, E. (2009). Overnight therapy? The role of sleep in emotional brain processing. Psychological Bulletin, 135(5), 731-748.

Sara Lakehayli

Docteur en neuroscience cliniques et santé mentale, PhD

Membre associée au Laboratoire des Maladies du Système Nerveux, Neurosensorielles et du Handicap, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.

Professeur à l'école supérieure de psychologie