Une Encéphalite à autoanticorps : Analyse filmique de Brain on fire de Gerard Barrett

Imaginez-vous soudainement frappé par des symptômes inexplicables. Votre corps, votre esprit, tout semble vous échapper. C’est exactement ce que Susannah Cahalan, une jeune journaliste prometteuse, a vécu avant d’être diagnostiquée avec une encéphalite à autoanticorps, une maladie neurologique rare. Le film Brain on Fire, réalisé par Gerard Barrett, raconte cette histoire poignante avec une intensité émotionnelle et une profondeur médicale remarquables. On va tenter par ces lignes de découvrir comment ce film aborde -t-il un sujet aussi complexe, et comment il a réussi à sensibiliser le public à une maladie souvent mal comprise.

Une lutte pour la vérité

Brain on Fire suit l’histoire véritable de Susannah Cahalan, incarnée par Chloë Grace Moretz. Cette jeune journaliste voit sa vie basculer lorsque des symptômes étranges – pertes de mémoire, convulsions, hallucinations – commencent à envahir son quotidien. Entre incompréhension médicale et dérives psychiatriques, le film retrace son périple vers un diagnostic salvateur.

Basé sur le livre autobiographique « Brain on Fire: My Month of Madness », le film offre une adaptation qui capture l’essence du récit tout en intégrant des choix artistiques destinés à renforcer l’impact émotionnel. Cette réalité cinématographique permet au spectateur de s’immerger dans l’expérience dévastatrice de la protagoniste.

L’approche cinématographique : Un récit captivant

L’approche cinématographique de Brain on Fire est une réussite captivante qui transcende le simple récit médical pour offrir une exploration réaliste de la psyché de son personnage principal, Susannah Cahalan. Gerard Barrett, le réalisateur, emploie une mise en scène réfléchie pour transporter le spectateur dans l’univers chaotique de cette jeune femme en quête de réponses face à une maladie mal comprise. Les plans serrés sur son visage traduisent avec intensité son isolement, mettant en évidence chaque tremblement de sa voix ou de son regard, et créent une proximité émotionnelle poignante avec le public. La photographie joue un rôle crucial : des teintes sombres et saturées dominent les scènes d’hôpital, symbolisant la confusion et la peur, tandis que des éclairages plus chauds émergent sporadiquement, suggérant des moments de clarté et d’espoir.

Chloë Grace Moretz livre une performance remarquable, incarnant avec une grande justesse l’évolution de Susannah, de la femme indépendante et brillante au début, à une patiente vulnérable, en proie à des symptômes troublants. Cette métamorphose est accentuée par des choix subtils dans le jeu de l’actrice, comme son langage corporel, ses mouvements désorientés ou ses silences qui en disent long sur son état intérieur. Les interactions avec des personnages secondaires, comme ses parents désespérés ou le médecin déterminé, apportent des nuances émotionnelles, mettant en lumière les impacts psychologiques sur son entourage et la lutte collective pour la sauver.

Le film excelle également dans ses techniques de narration visuelle et sonore. Le montage est un élément clé : les transitions abruptes entre des moments de lucidité et des scènes chaotiques reflètent le désordre neurologique qui envahit la vie de Susannah, créant une sensation de vertige chez le spectateur. La bande sonore, composée de notes discordantes et de silences pesants, accentue l’angoisse, tandis que des moments plus doux viennent souligner l’humanité et l’espoir. Les effets visuels, bien que subtils, s’avèrent puissants : des distorsions de l’image, des changements de focalisation ou des ralentis plongent le spectateur dans l’expérience subjective des hallucinations et des pertes de repère de Susannah.

En outre, la structure narrative du film, marquée par des flashbacks et des ellipses, renforce la sensation de confusion temporelle, reflétant la difficulté pour Susannah et son entourage de comprendre ce qui se passe réellement. Ce choix scénaristique permet également de maintenir un suspense dramatique fort, invitant le spectateur à partager l’incertitude des personnages jusqu’au diagnostic final. Enfin, la dimension sonore est exploitée pour évoquer l’intériorité de Susannah : des murmures lointains ou des bruits étouffés traduisent son isolement croissant, tandis que des crescendos sonores marquent les moments de tension extrême.

Dans son ensemble, Brain on Fire parvient à combiner une réalisation minutieuse, un jeu d’acteurs impressionnant et des choix artistiques audacieux pour offrir une belle expérience cinématographique. Le film ne se contente pas de raconter une histoire médicale ; il invite le spectateur à ressentir, à comprendre et à réfléchir sur les mystères du cerveau humain et sur l’importance de la persévérance face à l’inconnu.

La représentation de l’encéphalite à autoanticorps

La représentation de l’encéphalite à autoanticorps dans Brain on Fire constitue l’un des piliers du film, non seulement en tant qu’élément narratif, mais aussi comme outil de sensibilisation à une maladie rare et méconnue. L’encéphalite à récepteurs NMDA (N-Methyl-D-Aspartate receptors), ces récepteurs qui jouent un rôle crucial dans la communication entre les cellules nerveuses et qui sont essentiels pour plusieurs fonctions cérébrales, est une pathologie auto-immune, qui se manifeste par une attaque du système immunitaire contre les récepteurs NMDA du cerveau, entraînant une série de symptômes neurologiques et psychiatriques graves. Le film met en lumière ces manifestations avec un réalisme saisissant : confusion mentale, troubles de la mémoire, crises épileptiques, comportements paranoïaques et hallucinations. Ces symptômes, souvent interprétés à tort comme des troubles psychiatriques, sont dépeints de manière progressive, illustrant la lente dégradation de la santé mentale et physique de Susannah Cahalan.

Les premières scènes montrent une Susannah dynamique et ambitieuse, ce qui contraste vivement avec les étapes ultérieures, où elle devient désorientée, agressive et presque méconnaissable pour ses proches. Ce contraste dramatique reflète la nature insidieuse de la maladie, qui attaque sans prévenir et bouleverse la vie des patients et de leurs familles. Le spectateur est ainsi confronté à l’ampleur de la souffrance psychologique et physique endurée par les malades, ainsi qu’à l’incompréhension fréquente de l’entourage et du corps médical face à ces symptômes complexes.

Le réalisme médical du film est renforcé par une attention particulière portée aux détails.

Les scènes hospitalières, bien que dramatisées pour le grand écran, s’appuient sur des faits tirés des mémoires de Susannah Cahalan et sur des consultations avec des experts médicaux. Les procédures diagnostiques, comme les ponctions lombaires, les IRM cérébrales et les tests neuropsychologiques, sont représentées de manière précise, permettant au public de comprendre les défis du diagnostic de cette maladie souvent confondue avec des troubles psychiatriques. La scène clé où le Dr. Souhel Najjar demande à Susannah de dessiner une horloge – révélant un dysfonctionnement neurologique spécifique – est un exemple parfait de l’importance de l’observation clinique dans la résolution de cas médicaux complexes. Ce moment, à la fois simple et profondément marquant, illustre l’ingéniosité et la persévérance nécessaires pour identifier une maladie aussi énigmatique.

En termes de sensibilisation, le film contribue à éduquer le public sur l’encéphalite auto-immune, en soulignant la difficulté de diagnostiquer une maladie rare dans un système médical parfois rapide à étiqueter des symptômes inhabituels comme relevant exclusivement de troubles psychiatriques. Cette représentation offre une plateforme pour ouvrir des discussions sur la nécessité de davantage de recherche, de sensibilisation et de formation médicale sur les maladies auto-immunes affectant le cerveau.

Brain on Fire met en lumière l’impact émotionnel de la maladie sur les proches des patients, montrant comment le soutien familial peut être un facteur décisif dans le parcours de guérison.

Grâce à sa combinaison de réalisme médical, de sensibilité émotionnelle et de précision narrative, le film parvient à transmettre l’urgence d’une meilleure compréhension de cette pathologie méconnue. Il ne s’agit pas seulement de raconter l’histoire d’un diagnostic sauveur, mais d’insister sur l’importance de poser les bonnes questions et de ne jamais abandonner face à l’inconnu.

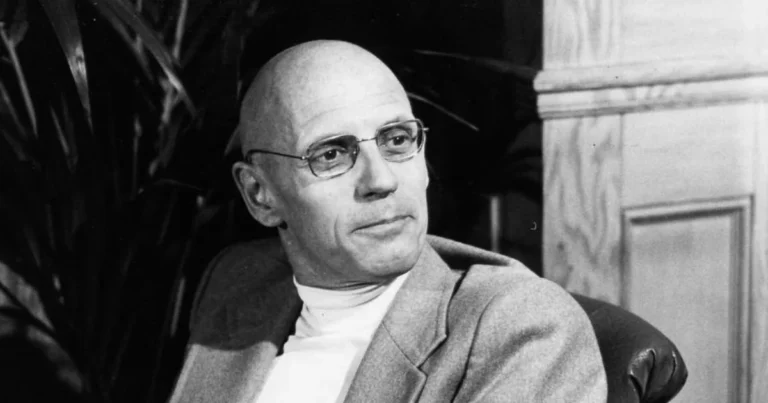

L’humble Dr Souhel Najjari

Dans Brain on Fire, le rôle du médecin qui diagnostique la maladie est central et émouvant. Le Dr. Souhel Najjar, neurologue, est le premier à identifier que la protagoniste, Susannah Cahalan, souffre d’une encéphalite auto-immune, après que plusieurs autres médecins ont erronément attribué ses symptômes à des troubles psychiatriques ou émotionnels. Avec une approche méticuleuse et empathique, il pose le diagnostic grâce à un test simple mais brillant : il demande à Susannah de dessiner une horloge, révélant une anomalie neurologique. Ce moment clé illustre l’importance de la curiosité scientifique et de l’attention portée à chaque détail, mettant en lumière l’impact des diagnostics précis dans les maladies rares. Le Dr. Najjar est présenté comme un héros humble, qui change non seulement le cours de la vie de Susannah, mais aussi la compréhension du spectateur face à des maladies mal comprises.

Brain on Fire a joué ainsi un rôle déterminant dans la reconnaissance publique de l’encéphalite à autoanticorps. Il a inspiré des discussions médiatiques et renforcé l’importance de diagnostiquer rapidement ces affections rares.

Le film Brain on Fire n’est pas seulement une œuvre cinématographique, c’est un outil puissant pour sensibiliser, éduquer et inspirer. En explorant des sujets complexes comme l’encéphalite à autoanticorps, il nous rappelle l’importance de l’empathie et de la compréhension face à l’inconnu.

Références