Brilliant Mind : Quand la neurologie se fait récit

La série Brilliant Minds, créée par Michael Grassi et diffusée sur NBC depuis le 23 septembre 2024, plonge le spectateur dans le monde fascinant de la neurologie et de la psychologie humaine. Inspirée des œuvres du neurologue Oliver Sacks, notamment L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, cette série médicale sort des sentiers battus en explorant des cas neurologiques complexes tout en humanisant les professionnels de la médecine.

Dans cet article, nous plongerons au cœur du premier épisode pour analyser comment ses choix filmiques, s’entrelacent avec les aspects neurologiques et psychologiques pour créer une expérience aussi éducative qu’artistique et humaine. Nous découvrirons comment la série vulgarise des concepts complexes comme le syndrome de Capgras et la prosopagnosie, et comment elle parvient à toucher son audience avec des thèmes universels d’empathie et de résilience.

Mise en scène et direction artistique

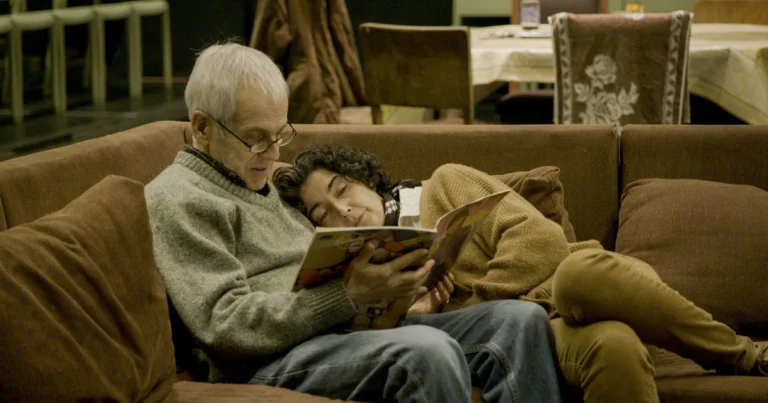

Le premier épisode démarre avec une introduction mémorable qui capte immédiatement l’attention du spectateur. Le Dr Oliver Wolf aide un patient atteint de la maladie d’Alzheimer à s’échapper de l’hôpital pour assister au mariage de sa petite-fille. Lors de cet événement, une scène profondément émouvante se déroule : le Dr Wolf place le vieil homme au piano, et soudain, ses doigts retrouvent instinctivement les notes. Ce moment magique ravive brièvement sa mémoire et met en lumière la puissance émotionnelle de la musique. Cette séquence, véritable réussite artistique, illustre la manière dont des fragments de mémoire peuvent subsister malgré les ravages de la maladie, offrant une ouverture captivante et poignante à la série. La mise en scène était au rendez-vous dans cette introduction, notamment au moment où la mémoire du Viel homme s’est ravivé en écoutant les premières notes de piano, l’éclairage devint soudainement plus chaud et plus chaleureux, comme si des faisceaux de lumières venaient à pénétrer dans les voix et les réseaux de neurones pour illuminer une mémoire qui gisait dans le noire absolu.

La réalisation du premier épisode est un tour de force dans la manière dont elle plonge le spectateur dans les perceptions altérées des personnages. Prenons la scène où Hannah Peters, souffrant du syndrome de Capgras, revoit sa maison d’enfance dans des teintes chaudes. Ce choix de lumière par le réalisateur n’est pas simplement nostalgique, il a un rôle bien précis : il accentue l’effet artificiel de la scène. On y aperçoit même les projecteurs de cinéma illuminant la maison, une décision audacieuse qui reflète l’état neurologique d’Hannah. Cette scène illustre que, dans son cerveau, ces souvenirs ne sont pas authentiques mais construits, soulignant la complexité du syndrome de Capgras.

Les angles de caméra serrés et les transitions abruptes renforcent l’immersion dans l’état mental d’Hannah. De la même manière, les teintes froides de l’hôpital créent un contraste frappant avec ces souvenirs simulés, montrant l’écart émotionnel qu’elle ressent entre son passé et son présent.

Dr Oliver Wolf : Un neurologue brillant aux blessures invisibles

Zachary Quinto livre une interprétation magistrale du Dr Oliver Wolf, un neurologue brillant mais vulnérable. Son personnage est façonné par un passé douloureux qui éclaire ses motivations profondes. À travers des flashbacks, nous découvrons que le père du Dr Wolf souffrait d’une maladie neurologique qui n’a jamais été correctement diagnostiquée. Cette incapacité à comprendre et traiter la condition de son père a conduit à un désastre familial, laissant une empreinte indélébile sur Wolf. C’est cette blessure personnelle qui l’a poussé à devenir neuropsychologue, animé par le désir de prévenir de telles tragédies chez d’autres familles.

Son père, bien qu’affaibli par la maladie, a eu un impact durable sur Wolf en l’aidant à surmonter sa prosopagnosie. Il lui a appris à associer chaque personne à un détail marquant : une voix, une gestuelle, ou encore un accessoire distinctif. Ce système ingénieux, fruit d’un amour paternel patient et inventif, a permis à Wolf de compenser son handicap et de forger des connexions authentiques avec les autres. Cette approche, transmise par son père, constitue une des clés de sa résilience personnelle et professionnelle.

Cette dimension personnelle se reflète dans ses interactions avec ses patients. Sa prosopagnosie, qui l’empêche de reconnaître les visages, n’est pas qu’un trait de caractère : elle structure ses relations et le lie de manière unique à ses patients. Une scène marquante montre son effort pour mémoriser les traits de ses collègues à travers des indices non visuels, un détail subtil qui humanise son personnage.

Les jeunes acteurs incarnant les internes apportent également une fraîcheur bienvenue. Leurs interactions avec Wolf, souvent marquées par des tensions entre admiration et incompréhension, ajoutent une dimension narrative captivante et souligne l’aspect humanisé du docteur.

Exploration des aspects neurologiques

Quand le cerveau trahit la réalité : Comprendre le syndrome de Capgras

Le syndrome de Capgras est un trouble neurologique rare et complexe, identifié pour la première fois en 1923 par le psychiatre français Joseph Capgras et son collègue Jean Reboul-Lachaux. Dans leur rapport initial, ils ont décrit une patiente qui croyait que plusieurs de ses proches avaient été remplacés par des doubles identiques mais malveillants. Cette condition est souvent liée à des dysfonctionnements des connexions entre les aires cognitives et émotionnelles du cerveau, en particulier entre le cortex visuel et le système limbique, ce qui crée une dissociation entre reconnaissance et émotion.

Dans l’épisode, Hannah vit ce dilemme profond : elle reconnaît visuellement ses enfants mais est convaincue qu’ils ne sont pas réels, une perception déstabilisante et douloureuse. Cette représentation met en lumière l’impact psychologique et social de ce trouble, qui peut isoler les patients de leur entourage. Ce trouble, souvent lié à des dysfonctionnements des connexions entre les aires cognitives et émotionnelles du cerveau, crée une dissociation entre reconnaissance et émotion. Dans l’épisode, Hannah vit ce dilemme profond : elle reconnaît visuellement ses enfants mais est convaincue qu’ils ne sont pas réels, une perception déstabilisante et douloureuse.

Prosopagnosie : Voir sans reconnaître, un défi neurologique fascinant

Le Dr Wolf, quant à lui, incarne un autre trouble neurologique fascinant : la prosopagnosie, ou « cécité des visages ». Cette condition, décrite pour la première fois en 1947 par le neurologue allemand Joachim Bodamer. Il a introduit le terme dans son article intitulé « Die Prosop-Agnosie », publié dans une revue médicale. Dans cet article, Bodamer a décrit trois cas de patients qui, après des lésions cérébrales, étaient incapables de reconnaître les visages, bien qu’ils puissent identifier d’autres objets sans difficulté. Ce trouble est souvent lié à des dommages dans la zone fusiforme du cerveau, une région clé impliquée dans la perception et la reconnaissance des visages.

Dans Brilliant Minds, la prosopagnosie de Wolf est non seulement un défi personnel, mais également une opportunité narrative qui dévoile ses stratégies d’adaptation. Pour compenser cette déficience, il associe chaque personne à des caractéristiques distinctes, comme une voix particulière, un parfum, une posture ou même un objet fréquemment porté. Cette méthode, transmise par son père durant son enfance, témoigne d’une résilience impressionnante et d’une ingéniosité développée au fil du temps.

Au-delà de ces stratégies pratiques, la prosopagnosie de Wolf nourrit une tension constante dans la série. En tant que neurologue, il excelle dans la compréhension des mécanismes complexes de l’esprit, mais sa propre condition le place dans une position de vulnérabilité permanente. Cette dualité ajoute une profondeur émotionnelle et psychologique à son personnage, le rendant à la fois brillant et profondément humain. Par exemple, dans une scène marquante, on le voit interagir avec un patient en utilisant son propre handicap comme point de connexion, ce qui crée un moment de compréhension mutuelle émouvant.

La série met également en lumière l’impact social et émotionnel de la prosopagnosie. Pour Wolf, chaque interaction est un rappel de son isolement potentiel : il peut croiser des proches sans les reconnaître ou être perçu comme distant par ceux qui ignorent sa condition. Cette difficulté souligne l’importance de l’adaptabilité et de l’empathie dans ses relations, tant personnelles que professionnelles.

Quand la médecine ne se limite pas aux diagnostics : Une approche humaine du soin

Une des forces majeures de Brilliant Minds réside dans sa capacité à soulever des questions éthiques complexes, en explorant les frontières parfois floues entre la science médicale et l’humanité. Le Dr Oliver Wolf incarne cette dualité. En tant que neurologue, il est guidé par des faits et des données, mais il privilégie également une approche centrée sur le patient, qui va au-delà des protocoles standards.

Dans le cas d’Hannah, une patiente souffrant du syndrome de Capgras, le Dr Wolf prend une décision audacieuse : il choisit de retarder l’administration de traitements pharmacologiques pour établir d’abord un dialogue émotionnel. En écoutant attentivement ses angoisses et en validant son expérience subjective, il crée un espace de confiance qui permet à Hannah de participer activement à son processus de guérison. Cette démarche, bien que non conventionnelle, met en lumière une vérité fondamentale : soigner ne consiste pas seulement à traiter des symptômes, mais aussi à comprendre et respecter l’expérience unique de chaque individu.

La série pousse également le spectateur à réfléchir aux dilemmes éthiques auxquels sont confrontés les professionnels de santé. Jusqu’où peut-on aller pour le bien-être d’un patient ? Et comme vue dans la scène de l’introduction, le Dr Wolf défie les règles strictes de l’hôpital pour permettre au patient atteint d’Alzheimer d’assister au mariage de sa petite-fille. Bien que cette décision s’écarte des protocoles médicaux et expose Wolf à des réprimandes, elle met en évidence l’importance de prendre en compte la dignité et les désirs des patients, même au détriment des pratiques standardisées.

Un autre aspect clé de l’humanisation de la médecine dans la série est l’accent mis sur l’écoute active. Les patients ne sont pas traités comme des « cas » ou des « problèmes à résoudre », mais comme des individus complexes, avec des histoires, des émotions et des besoins spécifiques. Cette approche est également bénéfique pour les internes, qui apprennent à équilibrer la rigueur scientifique avec une empathie authentique, un apprentissage essentiel pour devenir des médecins complets.

Enfin, Brilliant Minds illustre la tension constante entre les avancées technologiques en médecine et les limites éthiques qu’elles imposent. Par exemple, les discussions sur l’utilisation des outils de neuroimagerie pour prédire les comportements ou détecter des pathologies potentielles soulèvent des interrogations : ces technologies doivent-elles être utilisées à tout prix ? Où se situe la frontière entre traitement et intrusion dans la vie privée d’un individu ?

En somme, ce chapitre éthique de la série ne se contente pas d’être un simple arrière-plan narratif : il est au cœur de la réflexion. Il rappelle que la médecine, bien qu’appuyée par la science, reste avant tout une discipline profondément humaine, où l’équilibre entre compassion et compétence est essentiel.

Le premier épisode de Brilliant Minds combine science et art pour créer une narration attrayante et stimulante. En abordant des troubles neurologiques rares avec une sensibilité artistique et scientifique, la série réussit à captiver tout en éduquant. Avec un équilibre parfait entre réflexion médicale et humanité, ce premier épisode est un avant-gout d’une exploration encore plus riche des mystères de l’esprit humain.

Amine Lahhab

Réalisateur

Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.

License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.

DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.