Vivre ou paraître : l’illusion du monde spectacle selon Guy Debord

Publié en 1967, La société du spectacle est un ouvrage fondateur de Guy Debord, théoricien et cinéaste français, membre clé de l’Internationale Situationniste. Cet essai propose une analyse pénétrante de la société contemporaine, caractérisée par la domination des images et des représentations médiatiques. Plus qu’un simple constat, il constitue une critique radicale de la marchandisation de la vie et de l’aliénation dans un monde de spectacle.

Debord écrit dans un contexte de montée en puissance des médias de masse, des publicités omniprésentes et de la consommation comme moteur central des économies occidentales. L’époque est marquée par les Trente Glorieuses et une croissance économique sans précédent, mais aussi par une aliénation croissante des individus face à des systèmes économiques et culturels qui transforment les relations humaines en marchandises.

Influencé par Marx, Lukács et le surréalisme, Debord adopte une approche marxiste hétérodoxe, combinée à une critique incisive du capitalisme tardif. Il s’inscrit également dans la lignée des avant-gardes artistiques en prônant une transformation totale de la vie quotidienne, d’où son engagement acharné dans le mouvement de « Situationnisme », dont il fut l’un des principaux théoriciens.

Les situationnistes préconisaient la construction de situations, c’est-à-dire des moments de vie consciemment organisés pour provoquer des expériences authentiques, opposées aux routines aliénantes de la société moderne. Par exemple :

- Les dérives, ou explorations urbaines imprévues, visaient à redécouvrir les villes en dehors de leurs usages fonctionnels et marchands.

- Le détournement, une technique créative consistant à transformer des éléments culturels existants pour critiquer leur fonction idéologique initiale.

Le situationnisme était autant une critique du capitalisme que de l’art institutionnel, cherchant à abolir les distinctions entre créateurs et spectateurs, entre production artistique et pratique quotidienne.

Thèses principales

L’ouvrage s’articule autour de thèses qui exposent une vision systémique du concept de « spectacle ». Voici les axes clés :

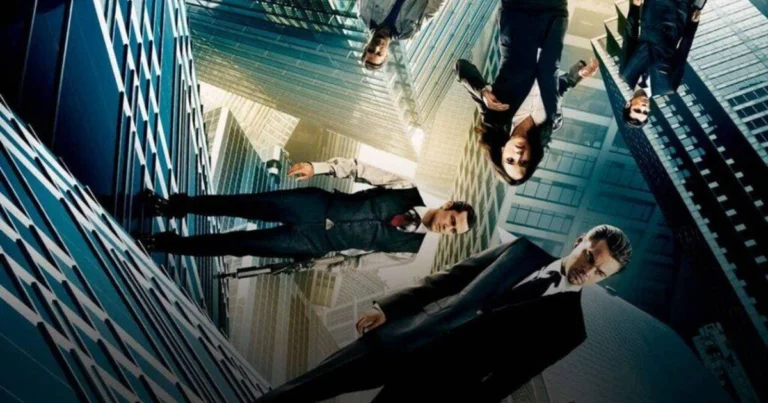

Le spectacle comme représentation sociale Debord ne limite pas le spectacle aux médias ou à l’art visuel, mais le considère comme un mode d’organisation de la société dans son ensemble. Le spectacle agit comme une sorte de voile qui s’interpose entre les individus et leur réalité. En s’accumulant, les images et les représentations symboliques prennent une autonomie propre, séparant l’individu de ses expériences directes. Cette séparation alimente un sentiment d’isolement, où le réel devient inaccessible, remplacé par une « réalité simulée ». Par exemple, dans notre époque numérique, les profils sociaux ou les avatars numériques sont devenus des extensions de soi, façonnées non par l’authenticité mais par l’acceptation sociale et les normes imposées.

La marchandisation généralisée Debord élargit la critique marxiste en montrant que dans la société moderne, tout, y compris les émotions, les loisirs et les relations humaines, est transformé en marchandise. Les produits ne sont pas consommés pour leur valeur intrinsèque, mais pour ce qu’ils représentent symboliquement. Par exemple, la mode ou les gadgets technologiques ne répondent pas uniquement à des besoins pratiques mais deviennent des marqueurs de statut et des outils de distinction sociale.

Aliénation et passivité Le spectacle transforme les citoyens en simples spectateurs, réduisant leur rôle actif dans la construction de la réalité. Ce mécanisme repose sur une consommation passive d’images, où l’individu devient incapable d’agir sur le monde ou de le transformer.

Debord souligne que cette passivité va de pair avec une dépolitisation des masses, où les luttes sociales sont absorbées, vidées de leur contenu révolutionnaire et transformées en images de contestation (un exemple moderne étant la récupération commerciale des mouvements sociaux, comme les slogans transformés en t-shirts).

Critique du capitalisme moderne Debord affirme que le spectacle est l’expression ultime de la logique capitaliste, où tout devient produit, y compris le temps et l’identité. Il critique également la manière dont les structures de pouvoir utilisent le spectacle pour maintenir leur domination, en contrôlant les représentations culturelles et médiatiques. Aujourd’hui, cette critique s’applique à la façon dont les entreprises technologiques manipulent les algorithmes pour maximiser l’engagement, transformant l’attention humaine en ressource monétisable.

Réception critique et influence

La société du spectacle a été accueilli avec scepticisme par certains intellectuels lors de sa parution, en raison de son style aphoristique et de son ton radical. Toutefois, l’œuvre a connu une reconnaissance croissante à mesure que ses analyses se sont révélées prophétiques. Les critiques contemporains soulignent la pertinence de ses idées face à l’essor des réseaux sociaux, des plateformes de streaming et de la publicité ciblée.

L’ouvrage a inspiré des penseurs variés, des marxistes aux sociologues des médias, et a profondément influencé des domaines allant de la philosophie politique à la critique culturelle. Sa pertinence demeure manifeste dans une ère où les images et les données dominent les relations sociales.

L’un des points forts de Debord est sa capacité à décrire avec lucidité des phénomènes qui semblaient émergents en 1967 mais qui dominent pleinement la société actuelle. Son diagnostic d’une société de consommation aliénante s’applique avec une acuité renouvelée à l’ère numérique.

Cependant, son approche peut être critiquée pour son manque de solutions pratiques. Debord expose les problématiques avec une rigueur implacable mais offre peu d’indications sur la manière de surmonter l’aliénation qu’il décrit. Son style, parfois hermétique, peut également rebuter les lecteurs non familiers avec le jargon marxiste ou situationniste.

Pertinence contemporaine : Une lecture prophétique de l’ère numérique

L’analyse de Guy Debord est encore plus frappante à l’ère des technologies numériques et des réseaux sociaux. Ses thèses trouvent une résonance prophétique dans notre monde actuel :

Le spectacle à l’ère numérique Les réseaux sociaux représentent une extension extrême du concept de spectacle. Les plateformes comme Instagram ou TikTok transforment chaque aspect de la vie en contenu à consommer, en « spectacle personnel ». Les utilisateurs deviennent des producteurs de leur propre aliénation en contribuant activement à la mise en scène de leurs vies.

L’idée de Debord selon laquelle le spectacle « ne veut rien d’autre que lui-même » se manifeste dans l’économie de l’attention, où la finalité est simplement de maintenir les utilisateurs engagés. Les likes, partages et vues remplacent les interactions humaines authentiques.

La marchandisation des relations Les applications de rencontre ou les plateformes professionnelles illustrent comment les relations humaines sont désormais médiatisées et transformées en produits. Les algorithmes classent, segmentent et hiérarchisent les individus en fonction de critères marchands ou de performance sociale.

La manipulation des représentations Debord anticipe également la manière dont les médias modernes et les grandes entreprises contrôlent les récits et façonnent les perceptions collectives. Cela est particulièrement visible dans les campagnes politiques, où les « narrations » sont conçues comme des produits marketing, ou encore dans les fakes news, qui manipulent le réel à travers des images et des récits simplifiés.

La contestation transformée en spectacle Les mouvements sociaux actuels, comme Black Lives Matter ou Fridays for Future, montrent à quel point la contestation peut être absorbée par le spectacle. Les images et symboles associés à ces mouvements sont rapidement intégrés dans la culture populaire et parfois détournés à des fins commerciales, diluant leur message initial.

La société du spectacle est un ouvrage incontournable pour quiconque s’intéresse à la psychologie sociale et à la philosophie politique. Si certaines de ses analyses reflètent les préoccupations de son époque, elles restent d’une actualité frappante, nous incitant à interroger nos rapports avec les médias et les structures économiques. Loin d’être une simple curiosité historique, cet essai est une boussole pour comprendre les dynamiques de notre époque.

Référence :

Debord, G. (1967). La société du spectacle. Paris : Buchet-Chastel.

Amine Lahhab

Réalisateur

Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.

License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.

DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.