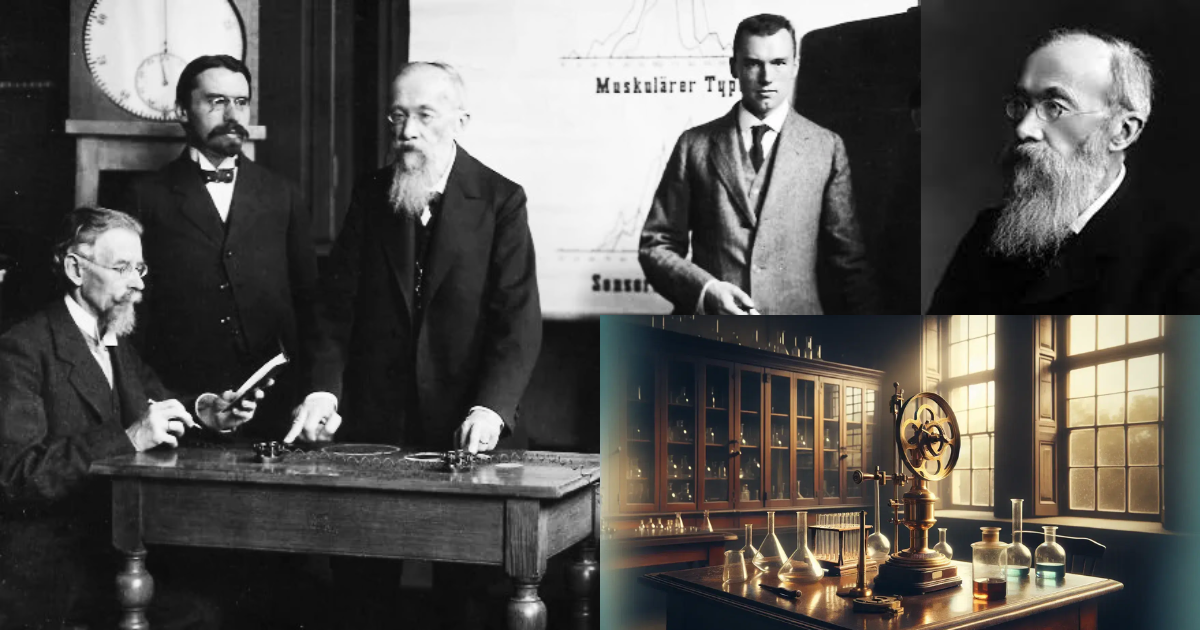

Wilhelm Wundt : Le père de la psychologie scientifique

Wilhelm Wundt (1832-1920), un nom moins familier que celui de Freud ou de Jung, pourtant, il incarne une figure charnière dans l’histoire de la psychologie. Ce psychologue et philosophe allemand, figure paradoxale à la charnière d’une révolution scientifique, est généralement reconnu comme le fondateur de la psychologie scientifique. À une époque où l’étude de l’esprit humain était largement tributaire des pensées philosophiques, Wundt a audacieusement imposé une approche empirique, révolutionnant la discipline et traçant son chemin vers une nouvelle identité scientifique. Son œuvre, marquée par la création du premier laboratoire de psychologie expérimentale, a jeté les bases de la psychologie moderne et continue d’influencer les méthodes de recherche aujourd’hui.

Le XIXe siècle a été un creuset de transformations scientifiques. Des avancées majeures en physiologie, notamment les travaux de Hermann von Helmholtz sur la vitesse de transmission nerveuse, ont démontré la possibilité d’une approche quantitative de phénomènes autrefois étudiés principalement par la philosophie. Simultanément, le positivisme, avec son emphase sur l’observation et la mesure, gagnait du terrain. Ce courant de pensée valorisait l’approche empirique et l’expérimentation comme voies privilégiées vers la connaissance. Ce contexte intellectuel, caractérisé par une progressive séparation des sciences de la philosophie, offrait un terrain fertile pour une psychologie cherchant à se doter de méthodes plus rigoureuses et reproductibles que les approches réflexives et conceptuelles de la tradition philosophique. Wundt, influencé par ces évolutions, cherchait à fonder une psychologie objective, basée sur l’observation et l’expérimentation, afin de s’ériger en science à part entière.

Parcours et influences : Du médecin au pionnier

Wundt a débuté ses études par la médecine à l’Université de Heidelberg, mais sa fascination pour la physiologie, notamment les travaux de Helmholtz sur la vitesse de transmission des impulsions nerveuses, a rapidement pris le dessus. Cette orientation vers la physiologie a profondément marqué sa vision de la psychologie. Il a travaillé avec des sommités scientifiques, absorbant leurs méthodes rigoureuses. Ces collaborations l’ont préparé à la tâche monumentale qu’il allait entreprendre : fonder une psychologie basée sur des méthodes empiriques.

Événements clés de sa vie :

- 1874 : Publication de son œuvre majeure, Principes de psychologie physiologique, qui énonce les bases de sa nouvelle approche scientifique de la psychologie.

- 1879 : Fondation du premier laboratoire de psychologie expérimentale à l’Université de Leipzig. Ce moment est considéré comme la naissance officielle de la psychologie scientifique, un véritable point de rupture avec la philosophie.

- Enseignement et influence : Wundt a formé des générations de psychologues, dont Edward Titchener, qui a ensuite diffusé le structuralisme, une école de pensée directement issue du travail de Wundt. L’ampleur de l’influence de Wundt est considérable et son héritage continue de façonner la psychologie d’aujourd’hui. Il a publié un nombre impressionnant de travaux, plus de 53 000 pages écrites durant sa carrière, illustrant son dévouement et son ambition pour la création de cette nouvelle discipline.

Théories et concepts clés : Décomposer l’expérience

Au cœur de la révolution scientifique initiée par Wilhelm Wundt se trouve l’introspection expérimentale. Loin d’une simple réflexion subjective sur les propres pensées, il s’agissait d’un processus rigoureux et systématique. Les participants, soigneusement sélectionnés et entraînés, étaient soumis à des stimuli sensoriels contrôlés, sons précis, couleurs vibrantes, textures variées, et devaient ensuite décrire leurs expériences conscientes avec le plus grand détail et la plus grande précision possible. Cette approche méticuleuse visait à identifier les éléments fondamentaux de l’expérience consciente, à les isoler et à les analyser, un peu comme un chimiste dissèque une substance complexe pour en identifier les composants élémentaires.

Wundt croyait fermement que l’esprit, aussi complexe soit-il, pouvait être compris en décomposant l’expérience consciente en ses éléments les plus simples : sensations, sentiments, images mentales. Il s’agissait d’une approche dite structuraliste, cherchant à construire une carte de l’esprit en identifiant ses unités de base et leurs relations. Cette analogie avec les sciences naturelles, notamment la chimie, illustre l’ambition de Wundt : appliquer les méthodes rigoureuses des sciences expérimentales à l’étude de la conscience.

Plusieurs expériences illustrent cette démarche :

- Mesure de la vitesse de réaction : Wundt et ses collaborateurs mesuraient le temps de réaction des individus à différents stimuli. Cette approche quantitative visait à objectiver les processus mentaux, en mesurant la durée nécessaire pour traiter l’information sensorielle et produire une réponse. C’était une tentative novatrice pour quantifier l’invisible, mesurer le temps de traitement mental.

- Analyse des sensations : Des stimuli sensoriels variés étaient présentés aux participants, et leurs descriptions minutieuses étaient analysées. L’objectif était de déterminer les qualités élémentaires de ces sensations (intensité, durée, qualité) et de comprendre comment elles s’articulaient pour former des perceptions plus complexes. En isolant ces éléments de base, Wundt espérait parvenir à une compréhension structurelle de l’expérience sensorielle.

Dans ce cadre, il est important de noter que l’approche expérimentale de Wundt, bien que révolutionnaire pour son époque, se concentrait sur l’étude de la conscience « normale », et non sur les troubles mentaux. Son laboratoire à Leipzig était principalement dédié à l’étude de la perception, de la sensation, et des processus cognitifs de base chez des individus ne montrant pas de signes de maladie mentales. La psychopathologie, l’étude de ces maladies, était à l’époque un domaine distinct, principalement du ressort de la psychiatrie et de la médecine. Wundt, bien que conscient de l’existence des troubles mentaux, considérait leur étude comme relevant d’une approche différente, clinique et observationnelle, plutôt que quantitative et expérimentale. Cette distinction entre la psychologie expérimentale (l’objet de ses recherches) et la psychologie clinique (qui s’occupait des maladies mentales) est cruciale pour comprendre l’héritage de Wundt et la manière dont la psychologie s’est diversifiée par la suite.

Impact, critiques et héritage : Une révolution inachevée

L’impact de Wundt est indéniable. Son laboratoire est devenu un centre d’apprentissage pour les psychologues du monde entier, et ses méthodes expérimentales ont profondément influencé le développement de la psychologie. Le structuralisme, bien qu’éphémère comme école dominante, a posé les bases de nombreuses approches ultérieures. Son influence est encore tangible dans les neurosciences cognitives qui utilisent des méthodes expérimentales rigoureuses pour étudier le fonctionnement du cerveau et les processus cognitifs.

Cependant, l’introspection expérimentale a été vivement critiquée pour son manque d’objectivité et sa faible reproductibilité. La subjectivité inhérente aux rapports des sujets rendait difficile la comparaison et la généralisation des résultats. Des écoles de pensée comme le behaviorisme, avec ses observations des comportements observables, ont émergé en réaction à cette limitation. « La psychologie est la science de l’expérience consciente, » disait Wundt. Cependant, le chemin vers l’objectivité en psychologie s’est avéré plus long et complexe qu’il ne l’avait anticipé.

Malgré ces critiques, l’héritage de Wundt est indiscutable : il a posé les fondements de la psychologie comme science expérimentale. Son approche rigoureuse, même si elle a évolué et été affinée par la suite, a jeté les bases des méthodes scientifiques utilisées aujourd’hui dans la recherche psychologique.

Si Wundt a instauré une nouvelle méthode scientifique, le dialogue entre la psychologie et la philosophie n’est pas totalement rompu ; les questions existentielles qui animent l’une continuent d’éclairer les investigations de l’autre.

Wilhelm Wundt : Le philosophe

Malgré son engagement pour une psychologie scientifique rigoureuse, basée sur l’expérimentation, Wilhelm Wundt restait profondément ancré dans la tradition philosophique. Sa conception de la psychologie, loin d’être une simple science de la mesure, intégrait des considérations philosophiques cruciales. Sa réflexion sur la volonté, par exemple, illustre cette approche. Pour Wundt, la volonté n’était pas un simple processus mental, mais une force active, une capacité de l’esprit à influencer le monde et à s’autodéterminer, un concept qui dépasse largement le cadre d’une simple observation objective. Cette perspective philosophique, même si elle n’était pas au centre de ses recherches expérimentales, informait sa compréhension globale de l’esprit humain, soulignant le lien indissoluble entre les dimensions scientifiques et philosophiques de son œuvre.

L’approche de Wundt, bien qu’expérimentale, ne s’est jamais totalement affranchie de ses racines philosophiques. Si l’introspection expérimentale visait une analyse précise et objective de l’expérience consciente, Wundt reconnaissait aussi la place des sentiments et des éléments subjectifs. De plus, ses réflexions sur le rôle crucial du langage dans la constitution de la pensée et de la conscience illustrent la persistance d’une réflexion philosophique. En considérant le langage non seulement comme un instrument de communication, mais comme un facteur constitutif de l’expérience même, Wundt démontre un souci philosophique profond, un désir d’intégrer la dimension symbolique dans la compréhension de l’esprit humain, au-delà du strict cadre de la méthode expérimentale.

Il est essentiel de souligner que, malgré son engagement pour la méthode scientifique, Wundt ne rejeta pas la philosophie. Ses travaux sur la volonté, les sentiments et l’importance du langage dans la construction de l’expérience consciente témoignent de la persistance d’une réflexion philosophique, enrichie par une approche rigoureuse, expérimentale. Cette intégration d’éléments philosophiques et scientifiques façonne l’originalité et la complexité de son apport à la psychologie.

Wilhelm Wundt n’est pas aussi célèbre que certains de ses successeurs, mais son rôle dans l’histoire de la psychologie est fondamental. Il a le mérite d’avoir transformé la psychologie en une discipline scientifique rigoureuse, fondant le premier laboratoire dédié à son étude. Son approche, bien qu’ayant connu des limites et des critiques, a jeté les bases de la psychologie moderne et continue d’inspirer les chercheurs aujourd’hui. Son héritage, qui dépasse largement les méthodes spécifiques qu’il a utilisées, repose sur une vision des plus audacieuse : l’exploration scientifique de l’esprit humain.

Références

Boring, E. G. (1950). A history of experimental psychology. New York: Appleton-Century-Crofts.

Hergenhahn, B. R. (2011). An introduction to the history of psychology. Belmont, CA : Wadsworth.

Leahey, T. H. (2012). A history of psychology: From antiquity to modernity. Upper Saddle River, NJ : Pearson Education.

Rieber, R. W. (Ed.). (1985). Wilhelm Wundt and the making of a scientific psychology. New York : Plenum Press.

Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2016). A history of modern psychology. Belmont, CA : Cengage Learning.

Wundt, W. (1874). Grundzüge der physiologischen Psychologie (Principles of physiological psychology). Leipzig : Wilhelm Engelmann.

Amine Lahhab

Réalisateur

Master en Réalisation- Ecole Supérieur de l'AudioVisuel (ESAV), Université de Toulouse.

License en Histoire- Université Hassan 2 de Casablanca.

DEUG en Philosophie- Université Hassan 2 de Casablanca.